Vorgeschichte – Das Marcos-Regime

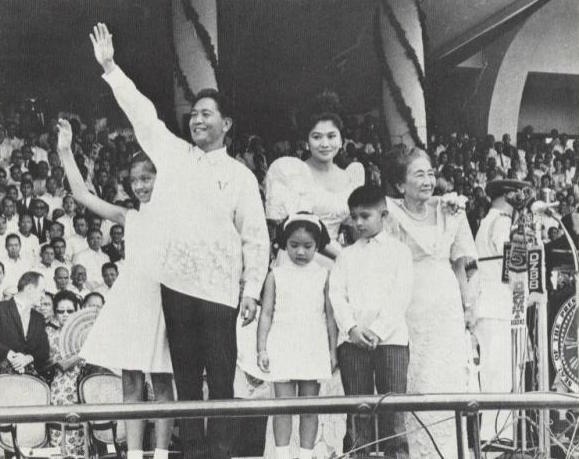

Mehr als 10 Jahre lang herrschte auf den Philippinen die Marcos-Diktatur. Ferdinand Marcos, der Diktator des Regimes, gelangte 1965 an die Macht, als er den damaligen Präsidenten Macapagal in demokratischen Wahlen ablöste. 1969 gelang ihm sogar als erster philippinischer Präsident die Wiederwahl. Als jedoch die Verlängerung seiner Machtposition unter demokratischen Voraussetzungen immer unwahrscheinlicher wurde, entschied er sich 1972 dazu, das Kriegsrecht zu verhängen und begann so die autokratische Phase seiner Herrschaft.

Die Philippinen zur Zeit des Kriegsrechts

Mit der Proklamation Nr. 1081 initiierte Marcos am 23. September 1972 auf den Philippinen das Kriegsrecht. Begründet wurde das Kriegsrecht damit, dass die Autorität der Republik bewahrt werden solle und der Staat und die Gesellschaft so vor Kriminellen, insbesondere kommunistischen Aufständischen und anderen Rebellen geschützt werde. Marcos Autorität wurde „verfassungsmäßig“ verlängert und seine Machtposition ausgebaut.

Seine Befugnisse hatten kaum mehr demokratische Grenzen. Marcos hatte das Entscheidungsmonopol über die Regierungsgeschäfte, die Macht und Ressourcen des Staates waren auf ihn konzentriert. Er war effektiv das Oberhaupt der Exekutive, der oberste Gesetzgeber und Richter sowie der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Auch seine Familie, besonders seine Frau Imelda, war stark in die Regierungsgeschäfte involviert. Begriffe wie „Vetternwirtschaft“ oder „Kleptokratie“ werden häufig im Zusammenhang mit der Marcos Familie und ihren Verbündeten verwendet.

Die Jahre des Kriegsrechts werden als brutale, korrupte und verschwenderische Zeit beschrieben. Amnesty International hat die Ermordung, Folter und Entführung von mindestens 11.000 Opfern dokumentiert. Zu diesen gehörten unter anderem Menschenrechtsaktivist*innen, Jurist*innen und Journalist*innen. Durch Bestechung, Korruption und die persönliche Bereicherung der Familie Marcos machte das Land enorme Verluste, die auf fünf bis zehn Milliarden US-Dollar geschätzt wurden. Der Lebensstandard innerhalb der philippinischen Bevölkerung dagegen hatte sich erheblich verschlechtert. Die Armut, Inflation und Arbeitslosigkeit im Land stieg immer weiter an. Die Verhängung des Kriegsrechts führte also, statt zu Wohlstand und Sicherheit, zur Einschränkung der Freiheit, sozialen Unruhen und einer sich verschärfenden Wirtschaftskrise.

Offiziell wurde das Kriegsrecht zwar 1978 aufgehoben. Doch auch nach den Parlaments- (1984) und Präsidentschaftswahlen (1981) behielt Marcos seine autoritäre Macht.

Die Entstehung der „People Power Revolution“

Die People Power Bewegung bestand aus Kritiker*innen, Aktivist*innen und Oppositionellen auf den Philippinen sowie im Exil, welche es sich zur Aufgabe gemacht hatten, die Menschenrechtsverletzungen und die Korruption der Marcos-Regierung an die weltweite Öffentlichkeit zu tragen – eine Aufgabe, die sich als besonders schwer herausstellte, da über Jahre ein Großteil der Welt, allen voran die USA, gewillt war, die Korruption der Marcos zu übersehen, um das Verhältnis mit dem antikommunistischen Verbündeten zu stärken.

In den 1980er-Jahren sorgten verschiedene Ereignisse dafür, dass sich dies jedoch veränderte: Zum einen die Ermordung von Senator Benigno Aquino Jr. im August 1983, welcher zu den größten Kritikern Marcos gehörte. Weltweit wurde Marcos für diesen schweren politischen Vergeltungsakt kritisiert. Zudem begannen Verbündete im In- und Ausland über mögliche Nachfolger für Marcos zu diskutieren, da ihnen sein Gesundheitszustand durch die Autoimmunerkrankung Lupus Sorgen bereitete.

1985 rief Marcos schließlich sebst zu vorgezogenen Neuwahlen auf. Ein Schritt, der von seinen Kritiker*innen und der Opposition sowohl als Chance als auch als eine Falle interpretiert wurde. Denn es war kein unübliches Vorgehen für Marcos, Wahlen zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Während ein Großteil der philippinischen Linken also beschloss, die Wahlen zu boykottieren, um das Regime nicht potenziell weiter zu legitimieren, entschied sich der Rest der Oppositionsbewegung Corazon „Cory“ Aquino, die Witwe des Senators Aquino, als Präsidentschaftskandidatin zu unterstützen.

Tage der Revolution

Marcos ging offiziell als Sieger aus der Wahl hervor. Unabhängige Stimmauszählungen kamen jedoch zu einem anderen Ergebnis und große Teile der philippinischen Bevölkerung stellten sich hinter Aquino als Präsidentin.

Zwischen dem 22. und 25. Februar 1986 gingen daraufhin Hunderttausende Filipinos und Filipinas auf die Straße. Genauer gesagt auf die Epifanio de los Santos Avenue (EDSA), einer Hauptverkehrsstraße in Manila, welche der Revolution einen ihrer Namen geben soll.

Als Marcos dem Militär befahl, die Proteste zu unterdrücken, weigerte sich eine Gruppe von Offizieren gegen die Protestierenden vorzugehen. Stattdessen schlossen sie sich ihnen an. Zu dieser Gruppe gehörte auch das

„Reform the Armed Forces Movement“ (RAM), ein Zusammenschluss von Militärangehörigen, die von der Korruption im Militär und dem Marcos-Regime frustriert waren und eine Reform der Streitkräfte forderten. Auch die Kirche beteiligte sich an der Bewegung. Kardinal Jaime Sin, der Erzbischof von Manila und ein Freund der Familie Aquino, rief dazu auf, die friedlichen Proteste zu unterstützen und Andersdenkende zu beschützen, die auf Befehl von Marcos verhaftet werden sollten. Zudem wurde der katholische Rundfunksender Radio Veritas von der Bewegung für die Protestkommunikation genutzt.

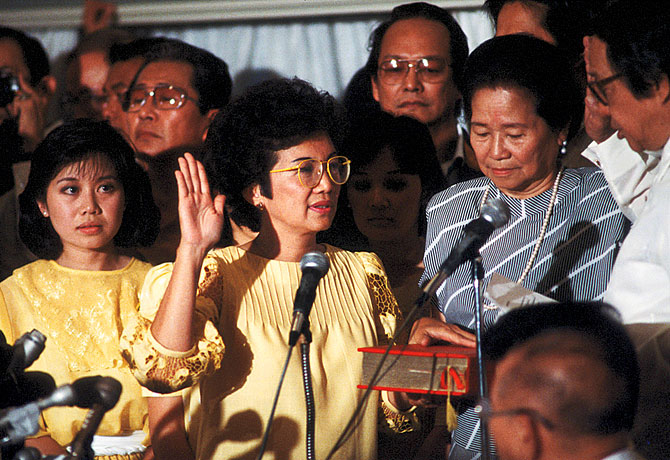

US-Präsident Ronald Reagan, ein bis dahin enger und mächtigster Verbündeter von Marcos, wandte sich schließlich ebenfalls von ihm ab. Bereits am Abend des 25. Februar verhalf daraufhin die US-Regierung Marcos zur Flucht nach Hawaii. Noch am selben Tag übernahm Corazon Aquino das Präsidentenamt und beendete damit endgültig die Revolution.

Nachwirkungen der Revolution

In der Öffentlichkeit wurde die „(EDSA) People Power Revolution“ als beeindruckendes sowie überraschendes Beispiel einer friedlichen Revolution gefeiert. Die Wiederherstellung der Demokratie und die Stabilisierung des Landes war jedoch von zahlreichen Konflikten geprägt. Erhoffte Reformen in der Wirtschaft und im Agrarsektor wurden nicht umgesetzt und auch die Schlichtung der Verhältnisse zur Kommunistischen Partei der Philippinen wurde nach kurzer Zeit wieder abgebrochen. Aquino musste sich während ihrer Amtszeit zudem gegen wiederholte Putschversuche wehren. Unter anderem auch durch das RAM, welche die Revolution und auch Aquino unterstützt hatten.

Nach einigen Jahren schon hörte man immer wieder Stimmen, die sich für den gestürzten Diktator aussprachen und sich diesen zurückwünschten. Es gab und gibt auf den Philippinen zudem einige geschichtsrevisionistische Aktionen, die die Marcos-Diktatur verharmlosen oder sogar romantisieren. Schnell vergaßen viele, warum man 1986 auf die Straße gegangen war.

Wichtig anzumerken ist zudem, dass die Mitglieder der Familie Marcos nahezu ungeschoren mit den begangenen Verbrechen davon gekommen sind. Unzählige Verfahren gegen die Familie wurden zum Beispiel wegen mangelnder Beweise eingestellt oder verhängte Strafen nicht durchgesetzt. Imelda und ihr Sohn Ferdinand Marcos Jr. haben beispielsweise eine seit Jahren offenstehende Geldstrafe in Höhe von mehreren Hundert Millionen US-Dollar, welche der Entschädigung von mehr als 9.500 Opfern der Kriegsrechtsjahre dienen soll.

Gegenwart

Nachdem Ferdinand Marcos 1989 auf Hawaii verstarb, gelang seiner Familie die Rückkehr auf die Philippinen und der erneute politische Aufstieg. Imelda Marcos wurde Kongressabgeordnete im philippinischen Repräsentantenhaus und die gemeinsame Tochter Imee ist aktuell Senatorin. Die Krönung jedoch des Strebens der Familie nach politischer Rehabilitation ist der Aufstieg des Sohnes Ferdinand „Bongbong“ Marcos Jr., zum demokratisch gewählten Präsidenten im Jahr 2022.

Marcos Jr. wird von Aktivist*innen auf den Philippinen vor allem dafür kritisiert, die Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen des Marcos-Regimes zu verharmlosen. Er beteiligt sich maßgeblich am Geschichtsrevisionismus und der Romantisierung der Diktatur seines Vaters. Unter anderem sorgte er auch dafür, dass der „EDSA Tag“ zu Ehren der Revolution nicht mehr zu den gesetzlichen Feiertagen des Landes gehört.

https://origins.osu.edu/milestones/people-power-revolution-philippines-1986

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/archiv/533928/der-machtwechsel-auf-den-philippinen/

https://th.boell.org/en/2022/09/23/martial-law-50

https://hrf.org/latest/the-legacy-of-the-edsa-people-power-revolution/

0 Kommentare