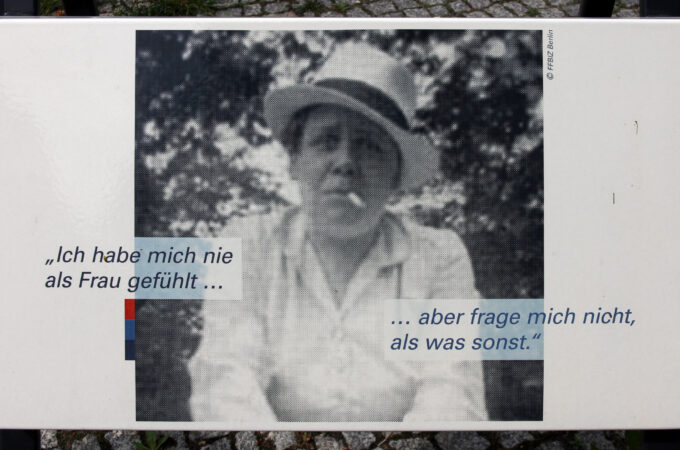

Die am 6. November 1903 geborene Hilde Radusch war eine bedeutsame Kämpferin der queeren und feministischen Emanzipationsbewegung sowie eine antifaschistische Widerstandskämpferin zur Zeit des Nationalsozialismus.

Aufbruch nach Berlin und in die kommunistische Bewegung

Dem Wunsch nach Freiheit und Selbstständigkeit folgend zog Hilde Radusch 1921 nach Berlin, um sich zur Kinderhortnerin ausbilden zu lassen. In Berlin begann auch ihr Wirken innerhalb der kommunistischen Bewegung. Bereits früh reflektierte sie hier die Verbindung der Gerechtigkeitsfrage mit dem sozialen Konstrukt des Geschlechts.

Aufgrund ihrer offenen Homosexualität, aber auch der kommunistischen Aktivitäten erfuhr sie immer wieder Restriktionen, unter anderem durch ein Berufsverbot. Weshalb sie auch statt mit Kindern zu arbeiten eine Anstellung im Postwesen als Telefonistin annahm. In diesem Kontext gelangte sie auch in die Gewerkschaft RGO (Revolutionäre Gewerkschaftsopposition) und etablierte sich als hochrangige Gewerkschafterin. Zwischen 1929 und 1932 war Hilde Radusch zudem KPD-Abgeordnete für Berlin. Doch auch innerhalb der Partei stieß sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und ihres selbstbewussten und willensstarken Auftretens immer wieder auf Missfallen.

Wiederstand und Verfolgung

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten geriet sie als „Politische“ in deren Visier und saß von April bis September 1933 in „Schutzhaft“. Trotz der anschließenden Überwachung durch die Gestapo beteiligte sie sich nach ihrer Entlassung an widerständischen Handlungen.

Gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin Else Klopsch beispielsweise versorgte sie 1941 über die von ihnen gegründete Lothringer Küche Juden und Jüdinnen, ausländische Zwangsarbeiter*innen und Kriegsgefangene mit Essen. Auch um Frauen, die aus dem Gefängnis oder Zuchthaus kamen, kümmerten sich die beiden.

Aufgrund ihrer politischen Aktivitäten sollte Radusch im August 1944 im Rahmen der „Aktion Gitter“ erneut verhaftet werden. Dank einer Warnung gelang ihr jedoch das Untertauchen in ihrer Laube in Brandenburg. Bis zur Befreiung Berlins überlebten die beiden Frauen dort unter großen Strapazen.

Leben und Engagement nach 1945

Nach Kriegsende baute Radusch in Berlin-Schöneberg die „Hilfsstelle für die Opfer des Faschismus“ mit auf, welche Hilfsmaßnahmen für diese organisierte. Außerdem war sie Mitinitiatorin der Aktion „Rettet die Kinder!“, die vom Krieg betroffene Kinder versorgte.

Doch auch nach dem Krieg war ihr Leben weiterhin von Erschwernissen geprägt. Aufgrund von Problemen innerhalb der KPD durch ihre Lebensweise als offen lesbische Frau, aber auch aus Enttäuschung über den politischen Kurs der Partei, trat sie 1946 aus der KPD aus. Seit 1948 war sie dann Mitglied der SPD.

Sie versuchte anschließend unter anderem als Schriftstellerin Fuß zu fassen. Jedoch erhielten ihre Werke, in denen sie sich mit den Lebensrealitäten homosexueller Frauen und mit der kritischen Aufarbeitung der NS-Zeit beschäftigte, kaum Aufmerksamkeit.

Queerer und feministischer Aktivismus

Zivilgesellschaftlich, vor allem im Bereich der Frauen- und Lesbenbewegung, blieb sie jedoch weiterhin aktiv. So war sie beispielsweise im Berliner Frauenbund aktiv. Der 1945 von Agnes von Zahn-Harnack gegründete Verein engagiert sich bis heute für Bildung, politische Teilhabe und soziale Unterstützung von Frauen.

Vor allem in der sich seit den 60er-/70er-Jahren etablierenden Neuen Frauenbewegung sah sie eine Möglichkeit, politisch und gesellschaftlich etwas zu bewirken.

Sie war beispielsweise ein prägendes Mitglied der Lesbengruppe L74, einem Zusammenschluss älterer Lesben. Einige der Mitglieder hatten wie Radusch die Weimarer Republik und die Verfolgung zur NS-Zeit erlebt. Die Gruppe war basierend auf dem Wunsch nach Gemeinschaft, aber auch zur Unterstützung in der Auseinandersetzung mit einer Gesellschaft, die Homosexualität verurteilte, gegründet worden. Im Gegensatz zu vielen jüngeren Vertreterinnen der Lesbenbewegung waren Hilde Radusch und die Gruppe mehr an praktischer Hilfe als an theoretischen Konzepten interessiert.

Die Mitglieder der Gruppe L74 gaben auch die Zeitung UkZ (Unsere kleine Zeitung) heraus, die erste Zeitung für homosexuelle Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Anliegen, die weiterhin von Diskriminierung, Fehlinformation und rechtlichen Einschränkungen geprägte Lebensrealität von Lesben zu verändern. Radusch war hier als Redakteurin tätig.

In der Frauen- und Lesbenbewegung fungierte sie immer wieder als Mittlerin zwischen den Generationen und legte großen Wert auf die Bewahrung von deren Geschichte. So war sie 1978 auch maßgeblich an der Gründung des FFBIZ, dem heutigen feministischen Archiv (Frauenforschungs-, Bildungs- und Informationszentrum), beteiligt.

Mit 91 Jahren starb Hilde Radusch am 2. August 1994 in Berlin.

Erinnerung an Hilde Radusch

Im Laufe ihres Lebens war Hilde Radusch Aktivistin, Schriftstellerin, Politikerin, Telefonistin, Publizistin, Gewerkschafterin, Kommunistin, aber auch Sozialdemokratin und Humanistin. Durch ihren Aktivismus für die Akzeptanz lesbischer Frauen sowie ihre Geschichte der Verfolgung, aber auch der Selbstbehauptung gehörte sie laut der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld zu „den bedeutenden Persönlichkeiten der lesbisch-schwulen Emanzipationsbewegungen im deutschsprachigen Raum“.

Seit 2012 wird durch drei Gedenkstelen in Tempelhof-Schöneberg an Hilde Radusch und ihr Engagement erinnert. Zudem gehört ihr Grab zu den Ehrengräbern Berlins.

https://frauenmediaturm.de/neue-frauenbewegung/lesbenbewegung-1974/

https://antifaschistinnen-aus-anstand.de/widerstaendige/biografien/hilde-radusch/

https://www.boell.de/de/2014/07/14/hilde-radusch-ein-kleinod-der-frauen-lesbengeschichte

https://mh-stiftung.de/projekte/biografien/hilde-radusch/

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/de/recherche/kataloge-datenbanken/biographische-datenbanken/hilde-radusch

0 Kommentare