Im Ghetto von Riga gab es während des Zweiten Weltkrieges eine Gruppe jüdischer Jugendlicher und junger Erwachsener, die sich nachts heimlich in Kellern traf. Um sich gegenseitig Mut zu machen, sangen sie jiddische Widerstandslieder. Einer von ihnen war Marģers Vestermanis. In einem Gespräch mit mir im Oktober 2024 erinnerte er sich an die heimlichen Treffen:

„Damals haben wir gesagt: Wer das hier überlebt, hat die Pflicht zu berichten.“

Margers Vestermanis

Eine Lebensaufgabe

Als einer von wenigen Rigaer Juden hat Vestermanis die Shoah überlebt. Nach dem Krieg fühlte er sich verpflichtet, die im Ghetto-Keller verabredete Aufgabe anzunehmen. Doch es dauerte Jahrzehnte, bis er sie uneingeschränkt erfüllen konnte. Am 18. September 2025 wurde Marģers Vestermanis nun 100 Jahre alt, und noch immer arbeitet er weiter daran, die Geschichte zu erforschen und zu berichten, was war.

Mit 16 Jahren ins Ghetto

Geboren wurde Marģers Vestermanis 1925 in einer deutschsprachigen, bürgerlichen Rigaer Familie. Er hatte zwei Geschwister. Nachdem Deutschland die Sowjetunion angriff und das Baltikum unter deutsche Besatzung geriet, musste er im Oktober 1941 mit 16 Jahren in das von den Nazis errichtete Rigaer Ghetto ziehen. Sein älterer Bruder, ein Pianist, war bereits im Juli 1941 von den Besatzern ermordet worden. Seine Eltern und seine Schwester wurden ebenfalls ins Ghetto gesperrt. Nur wenige Wochen später, am 8. Dezember 1941, wurden sie bei einem von zwei großen Massakern im nahegelegenen Wald von Rumbula erschossen.

Massenerschießungen

Insgesamt ermordeten Mitglieder der SS mit Unterstützung deutscher Polizeikräfte und lettischer Kollaborateure dort rund 27.000 Rigaer Juden. Im Ghetto sollte Platz geschaffen werden für Deportationen jüdischer Menschen, die nach und nach aus verschiedenen deutschen, tschechischen und österreichischen Städten in Riga eintrafen. Auch von ihnen wurden viele zu Opfern von Massenerschießungen.

Unter Partisanen

Für Vestermanis selbst folgten Stationen in mehreren Konzentrationslagern in Lettland, wo er Zwangsarbeit leisten musste. Bei einem Todesmarsch gelang ihm im Sommer 1944 die Flucht. Er schloss sich einer Partisanengruppe an, die sich in den Wäldern von Kurland versteckte. Dort wurde ihm Egon Klinke, ein deutscher Deserteur, der aus Danzig stammte, ein „guter Kamerad“. Auch dieser überlebte den Krieg nicht. Von 27 Mitgliedern der Partisanengruppe erlebten nur drei das Kriegsende, darunter Marģers Vestermanis. Er sagte im Gespräch:

„Meine Familie, meine Freunde, meine erste große Liebe – alle ermordet. Meine Kameraden aus der Kriegszeit wurden vor meinen Augen ermordet. Mein ganzes Leben liegt als Asche und Knochen in Rumbula.“

Margers Vestermanis

Der Völkermord an den Juden war ein Tabu

Nach der Befreiung durch die Rote Armee ging Vestermanis aus Mangel an Alternativen zunächst zum Militär. Auf der Straße in Riga traf er zufällig irgendwann seine spätere Frau Eva wieder, die er noch aus Schulzeiten kannte. Schließlich studierte er Geschichte und forschte und schrieb am lettischen Staatsarchiv zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Über die Shoah veröffentlichte er nichts, denn der Genozid an der jüdischen Bevölkerung war in der Sowjetunion tabu. Nach offizieller Lesart der politischen Führung waren die jüdischen Opfer als Sowjetbürger umgebracht worden. Die antisemitische Motivation der Nationalsozialisten für die Massaker durfte nicht erwähnt werden.

Berufsverbot

1965 tat Marģers Vestermanis genau das trotzdem. Nach dem Tod des Diktators Josef Stalin und der sogenannten „Tauwetterperiode“ in der Sowjetunion hatte er Mut gefasst und dachte, er könne einen Versuch starten, den Völkermord an den Juden in vorsichtiger Form als solchen zu benennen. Er verfasste einen Beitrag zu einer Gedenkschrift zum 20. Jahrestag des Kriegsendes. Doch die sowjetische Zensurbehörde erfuhr durch den Hinweis eines Denunzianten vorab von seiner textlichen Grenzüberschreitung. Der Beitrag wurde vor dem Druck aus dem Gedenkband entfernt. Er erhielt Publikationsverbot und verlor seine Stellung am Staatsarchiv, musste fortan als Musiklehrer arbeiten.

Hilfe von DDR-Historikern

Der unverhoffte Karrierebruch hielt Vestermanis nicht davon ab, diskret weiter zu forschen. Über die Bekanntschaft mit der DDR-Historikerin Roswitha Czollek und ihrem Ehemann, dem Verleger Walter Czollek, baute Vestermanis Kontakte zu Historikern aus der DDR auf, reiste mehrfach dorthin. Roswitha Czollek forschte über die deutsche Besatzung in den baltischen Staaten und hatte im lettischen Staatsarchiv recherchiert, als Vestermanis dort noch als Abteilungsleiter arbeitete. Seine deutschen Freunde halfen ihm weiter. Denn im sozialistischen Deutschland war es zu der Zeit einfacher als in der Sowjetunion, über die Shoah zu publizieren. Er berichtete im Gespräch:

„Unter Umgehung der sowjetischen Behörden habe ich in der DDR veröffentlichen können und dafür Honorar in Ostmark erhalten. Meine Artikel habe ich in privaten, handschriftlichen Briefen versteckt und sie an den befreundeten DDR-Historiker Nobert Müller geschickt.“

Margers Vestermanis

Neuanfang in der Gorbatschow-Ära

In der Gorbatschow-Ära wurde es Ende der 1980er Jahre möglich, erste Strukturen für eine neue jüdische Gemeinschaft in Lettland zu schaffen. Jüdische Gemeinden waren verboten, doch im November 1988 gründete Vestermanis gemeinsam mit 120 Mitstreitern eine Vereinigung ehemaliger jüdischer Ghetto- und Konzentrationslager-Häftlinge. Ein neuer Anfang.

Erste Kontakte nach Westdeutschland

Da der eiserne Vorhang zwischen West- und Osteuropa immer mehr Löcher bekam, konnte er zur gleichen Zeit erste Kontakte nach Westdeutschland knüpfen. Zum Beispiel begann die taz-Journalistin Anita Kugler, intensiv zu den deutschen Verbrechen im Baltikum während des Zweiten Weltkrieges zu recherchieren, ebenso wie der Münsteraner Geschichtslehrer und spätere Bundestagsabgeordnete der Grünen Winfried Nachtwei. Mit beiden entstanden Freundschaften, die bis heute halten.

Recherchen zum „Holocaust durch Kugeln“

In Deutschland war bis dahin weitgehend unbekannt gewesen, dass SS-Leute, Polizeieinheiten und Wehrmachtssoldaten während des Krieges im Rahmen von Massenerschießungen massiv am Völkermord an den Juden beteiligt waren. In den baltischen Staaten und in anderen Sowjetrepubliken ermordeten sie Auge in Auge mit ihren Opfern jüdische Männer, Frauen und Kinder, manchmal Zehntausende an einem Tag. Mittlerweile werden diese Massaker „Holocaust durch Kugeln“ genannt. Aber noch immer sind diese Verbrechen, die abseits der Vernichtungslager geschahen, relativ wenig bekannt. Dabei kam fast ein Drittel der sechs Millionen Opfer der Shoah bei Massenerschießungen ums Leben.

Das Rigaer Museum „Juden in Lettland“

Mithilfe zahlreicher privater Unterstützer und öffentlicher Mittel aus Deutschland erreichte es Vestermanis in den Jahren der Wendezeit, in Riga das Museum „Juden in Lettland“ aufzubauen. Oft reiste er nun nach Deutschland und berichtete in Vorträgen und Gesprächen von seinen Erkenntnissen und aus seinem Leben. Vor zehn Jahren, zu seinem 90. Geburtstag, schrieb der Grünen-Politiker Winfried Nachtwei in einem Brief an ihn:

„DU machtest es durch Deine Forschungen und Deinen enzyklopädischen Wissensreichtum möglich, dass endlich auch in Deutschland die Erinnerung an die jüdischen Nachbarn von nebenan auflebte. Von denen war über 50 Jahre nur ein „verschollen in Riga“ geblieben. Die Geschichtsstunden und Zeitzeugengespräche mit Dir werden Tausenden deutscher Bürgerinnen und Bürgern für immer im Gedächtnis bleiben. Die Nazi-Staatsverbrecher wollten die totale Vernichtung ihrer Opfer, indem sie auch die Erinnerung an sie auslöschen wollten. Du hast ihnen mit Deiner unermüdlichen Arbeit einen Strich durch die teuflische Rechnung gemacht. Du hast sie auf diesem Feld besiegt.“

Winfried Nachtwei an Margers Vestermanis

„Immer schon“

Auf die Frage, seit wann er den Plan verfolgte, in Riga ein jüdisches Museum zu errichten, antwortete Marģers Vestermanis im Gespräch:

„Immer schon. Ich konnte mich nicht damit abfinden: Es gab eine 500 Jahre alte jüdische Geschichte und Kultur in Lettland, viele Errungenschaften. Und davon gab es einfach nichts mehr. Da ist nichts mehr geblieben.“

Margers Vestermanis

Über Mörder und Retter

Mit dem Museum hat Marģers Vestermanis seiner Heimatstadt Riga die Erinnerung an den jüdischen Teil ihrer Geschichte zurückgegeben. Das Museum informiert über jüdisches Leben, jüdische Kultur, jüdische Unternehmer und Sportler. Vestermanis hat zudem zahlreiche Schicksale aus der Kriegszeit dokumentiert, über die Morde recherchiert, die von den Deutschen und von lettischen Nachbarn an Juden begangen wurden, aber auch über den Widerstand und über mutige Retter, die jüdischen Menschen Unterschlupf gewährten.

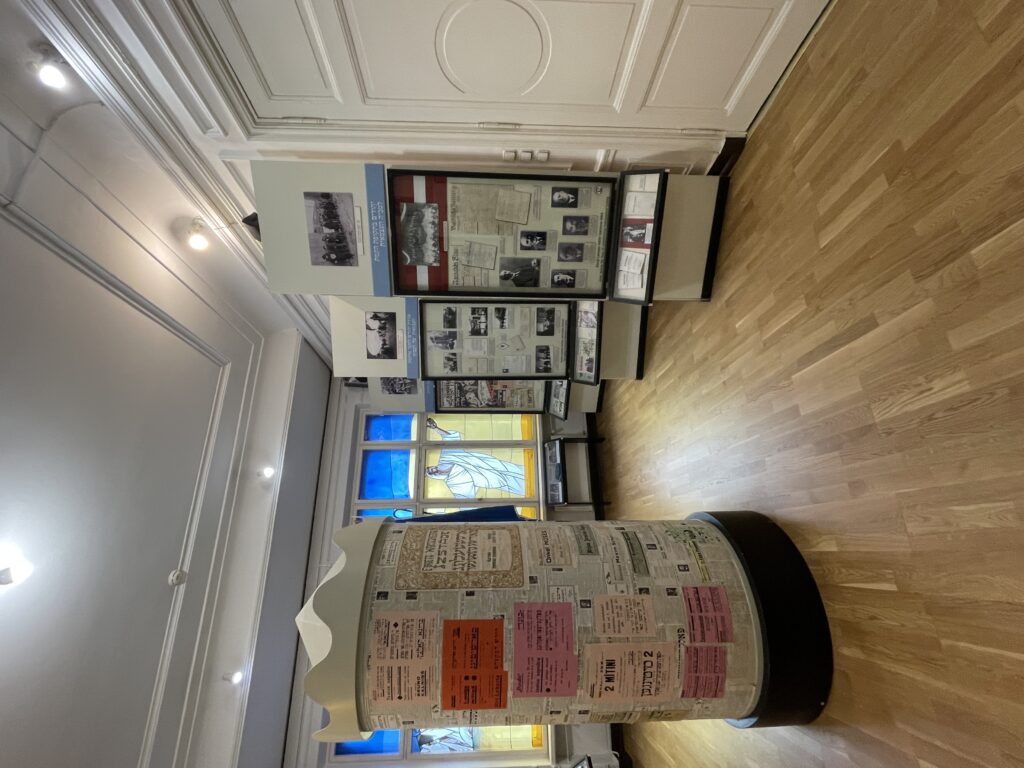

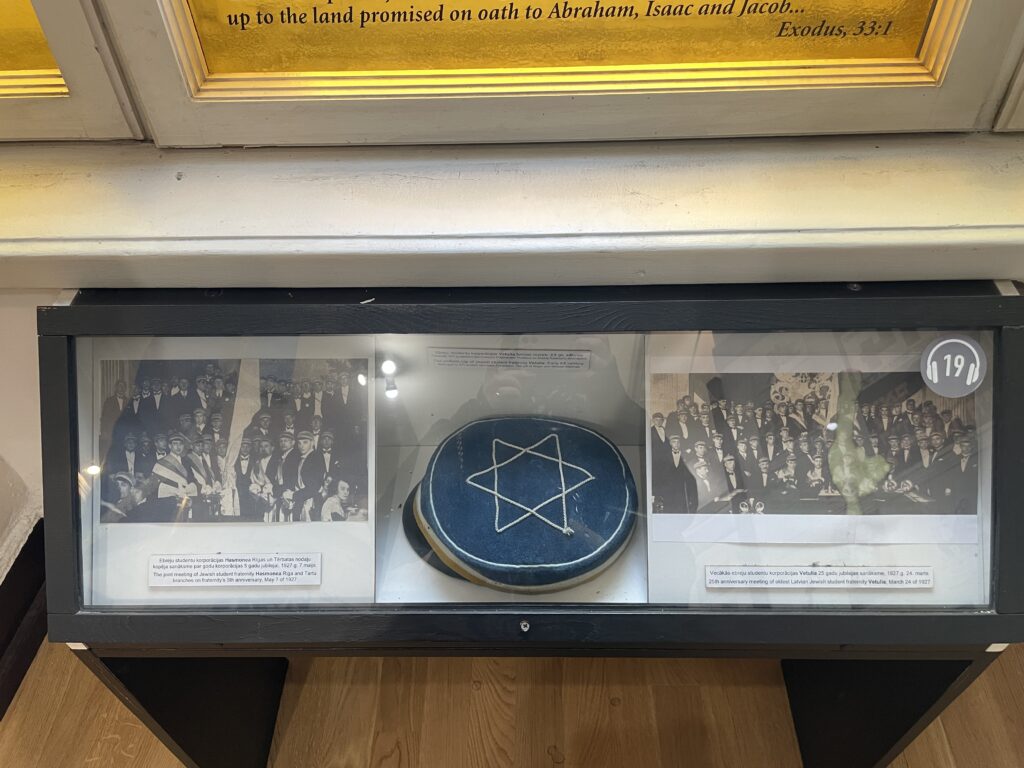

Eindrücke aus dem Museum „Juden in Lettland“

in der Skolas iela in Riga. Fotos: Liane Czeremin

„Ringen um die Wahrheit“

Stefan Querl, Leiter des Geschichtsortes Villa ten Hompel in Münster und Sprecher der Regionalen Arbeitsgruppe Münsterland von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V., hat Vestermanis vor einiger Zeit interviewt. Er sagt:

„Das Besondere an den Schilderungen von Marģers Vestermanis ist die Klarheit, das Ringen um Wahrheit und Wahrhaftigkeit in der Rückschau auf den Widerstand, den mutige Menschen im Baltikum während der deutschen Besatzung geleistet haben. Das verdient hohen Respekt, gerade auch vor dem Hintergrund, dass jüdisches Leben in der Region im Laufe des 20. Jahrhunderts aus ganz unterschiedlichen Richtungen bedroht wurde.“

Stefan Querl

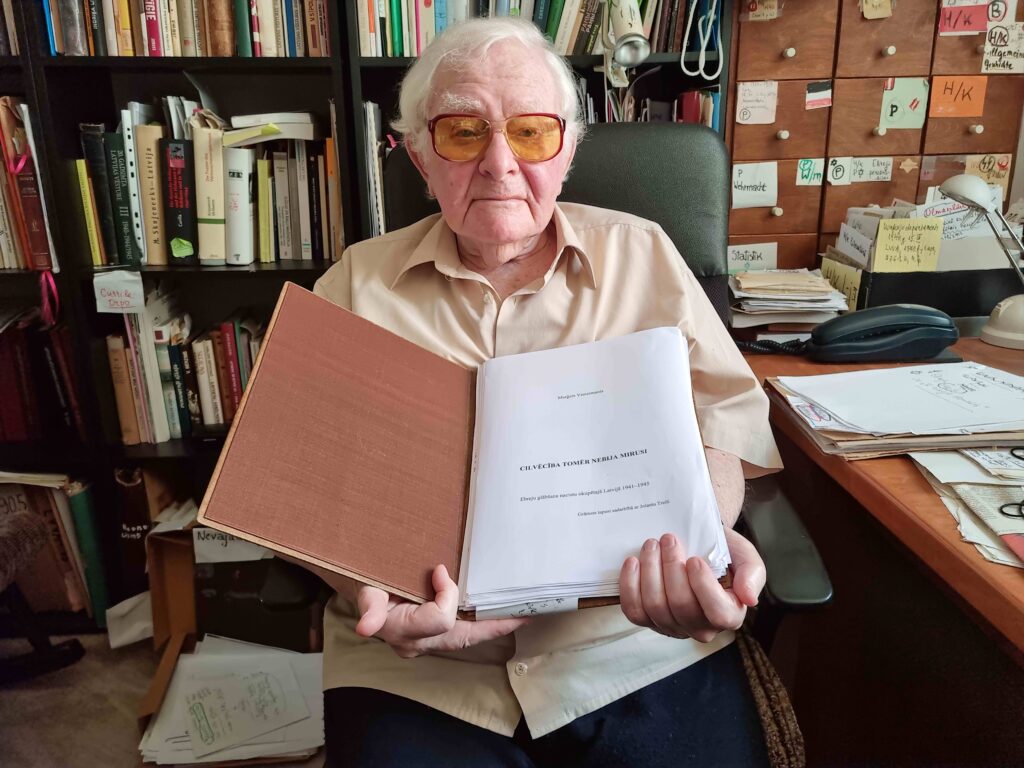

Ein Buch über die Menschlichkeit

Zu seinem 100. Geburtstag am 18. September 2025 besuchte ihn der lettische Staatspräsident Edgars Rinkevics persönlich Zuhause. Über die öffentliche Feier im Jüdischen Gemeindehaus, an der zahlreiche nationale und internationale Gäste teilnahmen, berichtet Winfried Nachtwei ausführlich auf seiner Homepage. Höhepunkt des Festes war die Vorstellung des knapp 500 Seiten starken Buches über Judenretter „Humanity Wasn`t Dead After All“, an dem Vestermanis viele Jahre gearbeitet hat. Außer in Lettisch soll es demnächst auch in Englisch und Deutsch erscheinen. Vestermanis sagt über den Inhalt des Buches:

„Darin beschreibe ich das große Rätsel der Menschenliebe. Wie kannst du erklären, dass Leute ihren eigenen Kopf und das Leben ihrer Familie riskieren, um völlig fremden Menschen zu helfen? Damit endet mein Buch, mit diesem großen Rätsel.“

Margers Vestermanis

„Die Lieder sind mein Leben“

Die jiddischen Widerstandslieder aus den Kellern des Rigaer Ghettos hat Vestermanis aufgeschrieben. Bis heute spielt er, der aus einem musikalischen Elternhaus stammt, sie auf seinem Klavier nach. Vestermanis:

„Ich bin der einzige, der die Lieder aufgeschrieben hat. Sie begleiten mich seitdem durch mein ganzes Leben. Sie sind mein Leben.“

Margers Vestermanis

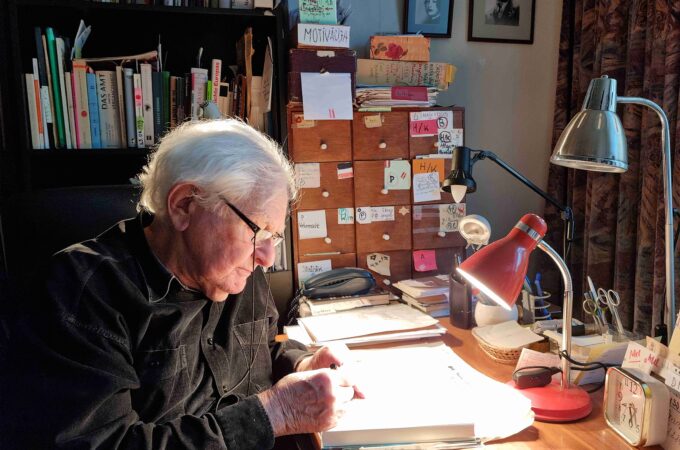

Vestermanis 2024 mit dem Manuskript seines Buches…

…und 2023 an seinem Klavier. Fotos: Winfried Nachtwei

2 Kommentare

piupiu star ship

18. September 2025 - 14:38This powerful article deeply moved me. Margers Vestermanis incredible resilience and dedication to preserving Jewish history in Latvia are truly inspiring. His story is a crucial reminder of the importance of remembrance and standing up against hatred.

Lela Lähnemann

22. September 2025 - 19:30Danke für diese ausführliche Würdigung von Margers Vestermanis zu seinem unglaublichen 100. Geburtstag!!!

Ich hatte das große Glück, ihn 2023 in Riga persönlich kennen zu lernen und etwas von seiner Lebensgeschichte aus seinem eigenen Mund zu hören. Heute konnte ich ihm, da er ja fließend deutsch spricht und geistig uneingeschränkt präsent ist, telefonisch zum Geburtstag gratulieren und ihm für sein Lebenswerk persönlich „Danke“ sagen.