Obwohl sich die verschiedenen Strömungen der Frauenbewegung zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs durchaus in einigen Punkten einig waren und mitunter Kooperationen entstanden, war die Beziehung zwischen der bürgerlichen und der proletarischen Bewegung geprägt von Heterogenität.

Bürgerliche und proletarische Frauenbewegung

Die beiden Gruppen unterschieden sich sowohl in ihren Themen als auch in der Ideologie und in ihren Organisationsformen. Obwohl es natürlich auch hier Überschneidungen gab.

Das Engagement der bürgerlichen Frauen konzentrierte sich vor allem auf die Sozialfürsorge, das Frauenwahlrecht sowie die Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten für Frauen. Bildung wurde als Grundlage für das Erlangen von politischer und gesellschaftlicher Einflussnahme gesehen. Die Bewegung teilte sich im Kaiserreich in den bürgerlich-gemäßigten Flügel und den bürgerlich-radikalen Flügel auf. Auch innerhalb der Bewegungen herrschten also unterschiedliche Einstellungen und Ansichten. Der bürgerlich-gemäßigte Flügel setzte beispielsweise auf die „Emanzipation durch die langsame Steigerung des weiblichen Kultureinflusses“ und lehnte es ab, von den traditionellen Geschlechterrollen abzuweichen.

Obwohl sich die bürgerlichen Frauen auch mit der Lage von Arbeiterinnen befassten und der Allgemeine Deutsche Frauenverein eine Zusammenarbeit mit sozialdemokratischen/sozialistischen Organisationen anfangs befürwortete, blieb es lange Zeit nur bei theoretischen Überlegungen und karitativem Engagement. Die Untätigkeit und Abgrenzung befeuerten die selbstständige Organisation und Mobilisierung von Arbeiterinnen. Spätestens ab den 1880er Jahren kann man dann in Deutschland von einer proletarischen Frauenbewegung sprechen, welche sich aus der Arbeiterinnenbewegung entwickelt hatte.

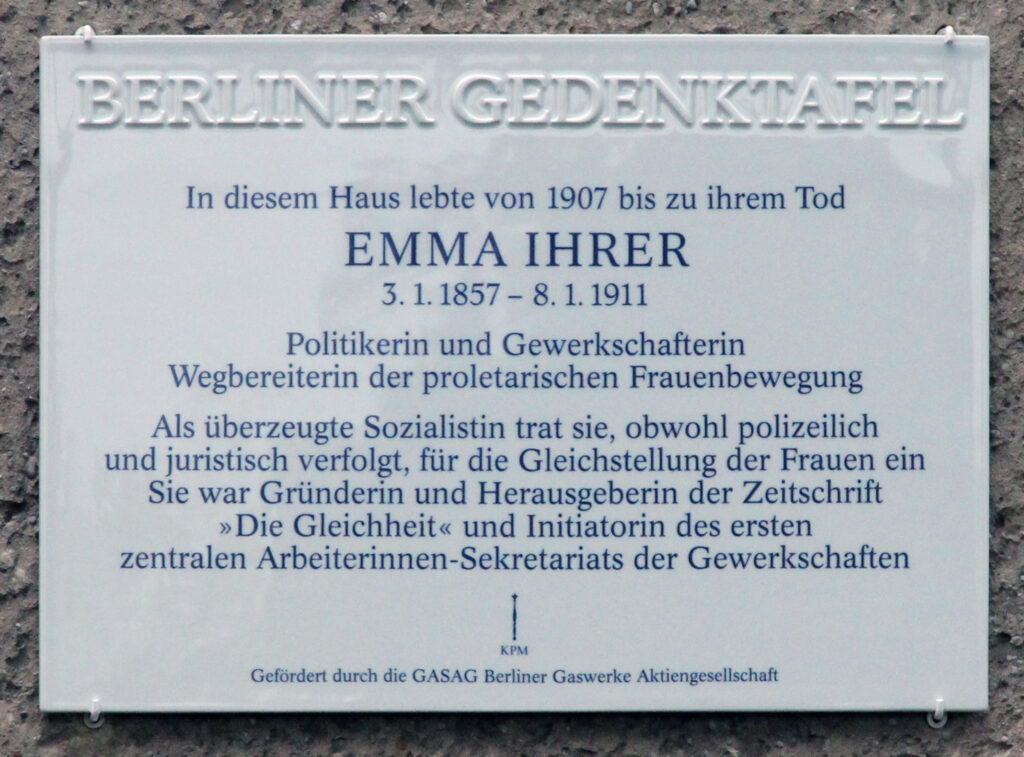

Themen der proletarischen Frauenbewegung waren der Mutter- und Arbeitsschutz, die Verkürzung der Arbeitszeiten und die bessere und fairere Bezahlung für Arbeiterinnen. In Einklang mit der bürgerlichen Frauenbewegung gehörte das Frauenwahlrecht auch zu den Hauptzielen der proletarischen Bewegung. Organisiert in Vereinen setzten sie auf „Hilfe zur Selbsthilfe“. Im Sinne der Klassensolidarität standen sie zudem in enger Zusammenarbeit mit Genossenschaften, Gewerkschaften und anderen sozialdemokratischen Vereinen. Für die proletarischen Aktivistinnen wie Clara Zetkin oder Emma Ihrer war der Sozialismus der Weg in die Emanzipation.

Differenzen und Abgrenzung

Die Schwierigkeiten bei der Kooperation der beiden Bewegungen beruhten vor allem auf den fundamental verschiedenen Lebensrealitäten der Frauen sowie den beschriebenen Unterschieden im Verständnis von Emanzipation und wie diese erreicht wird. Die unterschiedlichen Standpunkte führten mit der Zeit zu einer scharfe Abgrenzung voneinander.

Auf sozialdemokratischer Seite stand man bürgerlicher Sozialarbeit und dem Engagement für Gleichberechtigung, welche als leere Versprechen wahrgenommen wurden, skeptisch gegenüber. Emma Ihrer kritisierte die bürgerlichen Organisationen dafür, dass sie ausschließlich „die Befreiung der Frauen und Töchter der besitzenden Klasse im Auge“ hätten. Um das zu illustrieren, wird häufig als Beispiel die Dienstbotinnenfrage herangezogen. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Dienstbotinnen wurde im Aktivismus vieler bürgerlicher Frauenrechtlerinnen ausgeklammert, da es von ihnen persönliche Einschränkungen erfordert hätte. Die Klassenunterschiede waren also deutlich sichtbar innerhalb der verschiedenen Forderungen der Bewegungen und wen diese ansprechen sollten.

Im Gegenzug sprachen die bürgerlich-gemäßigten Frauen der proletarischen Frauenbewegung die Existenzberechtigung als solche ab. Frauenrechtlerinnen wie Agnes von Zahn-Harnack begründeten dies mit der Annahme, dass für die Proletarierinnen die Frauenbewegung dem Klassenkampf untergeordnet sei.

Die Sozialistengesetze (1878-1890) förderten ebenfalls die Trennung der Frauenbewegungen. Zusätzlich zum allgemeinen Verbot für Frauen, sich in politischen Vereinen zu engagieren, sorgte dieses dafür, dass proletarische Frauenvereine immerzu Gefahr liefen, aufgelöst zu werden. Arbeitervereine und proletarische Frauenorganisationen rückten in dieser Phase eng zusammen und blieben eher unter sich.

Auch der Ausschluss der sozialdemokratischen/sozialistischen Organisationen von der Gründung des Bundes deutscher Frauenvereine (BDF) 1894 vergrößerte die Kluft zwischen der proletarischen und bürgerlichen Frauenbewegung weiter. Als Gründe wurden das Vereinsrecht und die weiterhin angespannte Situation um die Sozialdemokraten genannt. Sowie laut Gertrude Bäumer die Annahme, dass von Seiten der proletarischen Organisationen kein Interesse an einer solchen Zusammenarbeit bestand. Radikalere Stimmen wie Minna Cauer prangerten das Vorgehen jedoch als weiteres Zeichen von „Klassenegoismus“ an.

Solidarität?

Innerhalb der verschiedenen Bewegungen gab es immer wieder auch Aktivistinnen, die die strikte Abgrenzung voneinander ablehnten. So gab es Vertreterinnen des radikal-bürgerlichen Flügels, die mit Proletarierinnen zusammenarbeiten wollten. Oder Proletarierinnen wie Henriette Fürth oder Helene Grünberg, die im Kontext von Sozialarbeit bereit waren, mit linksbürgerlichen Vereinen zu kooperieren.

Zudem war der Kontakt zur SPD für die bürgerliche Frauenbewegung praktisch unvermeidbar. Schließlich handelte es sich um die einzige Partei, welche offiziell die politische Gleichberechtigung der Frau anstrebte. Entsprechend war dies auch einer der Gründe für das stetige Überlaufen von bürgerlichen Aktivistinnen zu den Sozialdemokrat*innen über die Jahre.

Wer war die Frauenbewegung im Kaiserreich – und wenn ja, wie viele? | zeitgeschichte-online.de

LeMO Zeitstrahl - Kaiserreich - Innenpolitik - Die proletarische Frauenbewegung

Die Frauenbewegung organisiert sich | Frauenbewegung | bpb.de

Bürgerliche und proletarische Frauenbewegung (1865-1914) | arsfemina.de

0 Kommentare