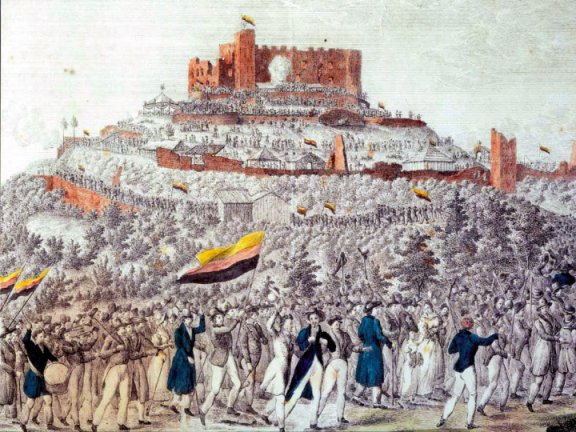

Das Hambacher Fest vom 27. Mai 1832 gilt als eines der bedeutendsten Ereignisse in der frühen Geschichte der Demokratie in Deutschland. Es war nicht nur ein großes Volksfest, sondern vor allem ein machtvolles politisches Signal – ein Aufstand der Worte gegen Zensur, Fürstenherrschaft und soziale Ungleichheit. Rund 30.000 Menschen aus allen Teilen des Deutschen Bundes kamen auf dem Hambacher Schloss in der Pfalz zusammen, um für Freiheit, Einheit und demokratische Rechte zu demonstrieren.

Der historische Hintergrund: Europa im Umbruch

Anfang des 19. Jahrhunderts war Europa in einem tiefgreifenden Wandel. Die Französische Revolution von 1789 hatte demokratische Ideale wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verbreitet, doch nach dem Wiener Kongress 1815 dominierten wieder monarchische Strukturen und politische Repression. In Deutschland, das in viele Kleinstaaten zersplittert war, regierten konservative Fürsten mit harter Hand. Pressefreiheit war eingeschränkt, Versammlungen wurden verboten und liberale Bewegungen überwacht.

Die Julirevolution von 1830 in Frankreich entfachte jedoch neue Hoffnungen. Doch auch in deutschen Ländern regte sich Widerstand. In der Pfalz, damals Teil des Königreichs Bayern, entstand eine besonders lebendige oppositionelle Szene, getragen von Journalisten, Juristen, Ärzten und Handwerkern.

Das Fest: Ein Zeichen für Freiheit und Einheit

Das Hambacher Fest war mehr als ein spontaner Protest. Denn es war geplant, organisiert und mit klaren politischen Zielen verbunden. Veranstalter wie Johann Georg August Wirth und Philipp Jakob Siebenpfeiffer wollten nicht nur die Menschen mobilisieren, sondern ein Zeichen setzen – gegen die Willkür der Fürsten, gegen die Zensur und für ein freies, geeintes Deutschland.

Am 27. Mai 1832 zogen Tausende Menschen mit Fahnen, Reden und Liedern zum Hambacher Schloss. Es herrschte eine feierliche, fast hoffnungsvolle Stimmung. Erstmals bei einer politischen Versammlung in Deutschland wurde die schwarz-rot-goldene Fahne gezeigt – die späteren Farben der Weimarer Republik und der heutigen Bundesrepublik.

Zu den Teilnehmern zählten nicht nur Männer, sondern auch viele Frauen, die öffentlich ihre politische Meinung äußerten – ein damals außergewöhnlicher Vorgang. Auch Delegationen aus Polen und Frankreich nahmen teil, was dem Fest eine internationale Dimension verlieh.

Die Forderungen: Demokratie, Bürgerrechte, nationale Einheit

Die Redner auf dem Hambacher Fest brachten mutige Forderungen vor. Ihre zentrale Botschaft lautete: Deutschland braucht Freiheit und Einheit. Die Teilnehmenden verlangten ein nationales Parlament, Meinungs- und Pressefreiheit, das Recht auf politische Mitbestimmung sowie das Ende der Fürstenwillkür. Viele Redner prangerten die sozialen Unterschiede an und forderten mehr Gerechtigkeit.

Besonders bemerkenswert: Die demokratischen Ideen sollten nicht nur für eine kleine Elite gelten. Es ging um Teilhabe für alle Bürger, um ein politisches System, das auf Rechten statt auf Privilegien basiert. Das Hambacher Fest wurde so zu einem der ersten großen öffentlichen Foren für eine demokratische Grundordnung im deutschsprachigen Raum.

Die Folgen: Repression und ein langer Weg

Die unmittelbaren politischen Folgen des Hambacher Fests waren jedoch ernüchternd. Die Regierungen des Deutschen Bundes reagierten mit verstärkter Repression. Viele der Organisatoren wurden verhaftet, Zeitungen verboten, Versammlungen aufgelöst. Die Hoffnungen auf eine schnelle Demokratisierung wurden zunichtegemacht.

Und doch hatte das Fest einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es war ein Symbol geworden – für Mut, für politisches Erwachen sowie für die Kraft der Worte und Ideen. Die Ideen des Hambacher Fests lebten in den folgenden Jahrzehnten weiter: in der Revolution von 1848/49, in der Weimarer Verfassung von 1919 und schließlich im Grundgesetz von 1949.

Hambach heute: Ein Ort des Erinnerns und Lernens

Heute ist das Hambacher Schloss ein Erinnerungsort und Lernort zugleich. Es beherbergt eine Ausstellung zur Geschichte der Demokratie in Deutschland und wird regelmäßig für politische Veranstaltungen genutzt. Seit 1998 wird dort der Hambacher Preis verliehen, der Personen oder Institutionen auszeichnet, die sich in besonderer Weise für Freiheit, Demokratie und Toleranz einsetzen.

Gerade in einer Zeit, in der demokratische Werte wieder unter Druck geraten, ist die Erinnerung an das Hambacher Fest wichtiger denn je. Es zeigt, dass Demokratie kein Geschenk ist, sondern erkämpft, verteidigt und immer wieder erneuert werden muss.

Das Hambacher Fest war ein Wendepunkt – nicht, weil es sofort konkrete politische Veränderungen herbeiführte, sondern weil es den Grundstein für eine demokratische Kultur legte. Es vereinte Menschen unterschiedlicher Herkunft und Meinung unter einem gemeinsamen Ziel: Freiheit, Einheit und Recht.

Die schwarz-rot-goldene Fahne, die auf dem Hambacher Schloss wehte, ist bis heute ein Symbol für diesen Geist. Sie erinnert uns daran, dass Demokratie vom Engagement der Bürger:innen lebt – damals wie heute.

0 Kommentare