Teil 1 des Beitrags von Klaus Otto finden Sie hier.

Am nächsten Tag, 13. August 1961 (Tag des Mauerbaus), wurde ich in das Gefängnis des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in Pankow überführt, (was ich zu diesem Zeitpunkt aber nicht wusste), das ich – Ironie des Schicksals – am Tag zuvor meinen Amerikanern gezeigt hatte, und in eine Einzelzelle im Kellergeschoß eingesperrt.

Im Gegensatz zu den anderen Etagen war diese noch nicht renoviert und sah erschreckend aus. Sie erinnerte mich an eine Gefängnisszene aus einem Fernsehfilm. Sie war dunkel, es kam nur etwas Licht durch ein vergittertes Fenster so hoch an der Wand, dass man nicht heranreichte und hinaussehen konnte. Die Wände waren beschmiert, das Toilettenbecken (ohne Brille und Deckel) verdreckt, und an der Wand mit dem Fenster über die ganze Zellenbreite gab es eine hölzerne Pritsche mit einer Militärdecke und kariertem Bettzeug, ca. zwei Meter breit und 180 cm tief mit abgeschrägtem Kopfteil. Der restliche Raum war ebenfalls ca. zwei mal zwei Meter groß.

Rechte und Rundgang

An einer Wand hing die Gefängnisordnung, die zum Beispiel für die Gefangenen pro Tag 20 Minuten Rundgang im Gefängnishof vorschrieb. Tatsächlich kamen wir aber nur einmal pro Woche nach draußen, weil wegen der politischen Ereignisse im Zusammenhang mit dem Mauerbau ständig neue politische Gefangene hinzukamen, so dass alle Zellen mindestens doppelt belegt waren.

Der wöchentliche Rundgang fand im Gefängnishof statt, der in mehrere rechteckige Bereiche mit den Maßen ca. vier Meter hoch, 15 Meter lang und fünf Meter breit eingeteilt war. Von einer Längswand und einer Breitwand war je ca. ein Meter abgegrenzt, damit für den Wachmann im Wachtturm kein toter Winkel seine Sicht behindern konnte. So blieb für uns zehn Mann also nur eine Fläche von 14 x 4 m = 56 qm für den Rundgang zur Verfügung. Sprechen und sonstige Kontakte waren streng verboten.

Alltag im Gefängnis

Im Übrigen war das Leben im Gefängnis des MfS erträglich. Man bekam ausreichend zu essen, wenn auch sehr spartanisch. Zum Frühstück gab es für jeden eine 2 cm dicke Scheibe Graubrot bestrichen mit einem Hauch von Margarine und mit Marmelade, die mit viel Wasser stark verdünnt war, so dass es unmöglich war, sie auf alle gleichmäßig zu verteilen. Und als wir z.B. einmal zu Mittag Brühe bekamen, war diese so dünn und fettarm, dass einer von uns – typisch berlinerisch – meinte: „Da gucken ja mehr Augen rein als raus.“ Man nahm aber auch Rücksicht auf die Gesundheit der Häftlinge. So bekam man Weißbrot, wenn man das normale Brot nicht vertrug. Irgendwelche negativen Ereignisse, wie Misshandlungen oder andere Zwischenfälle, habe ich aber während der Haft nicht erlebt.

Gemäß Gefängnisordnung wurden wir um 6.00 Uhr morgens geweckt und mussten abends um 22.00 Uhr schlafen. Es war eine Qual, so lange ohne Tätigkeit immer wach zu bleiben. Schlafen durften wir tagsüber nicht. Und ein Herumgehen war bei der geringen Größe der Zelle kaum möglich. Anfangs bin ich oft eingenickt, wenn ich auf der Pritsche saß und wurde dann vom Wächter unsanft aufgeschreckt, indem er mit Wucht gegen die dicke Eisentür trat. Nach einiger Zeit hatte ich mich an die annähernden Schritte gewöhnt und öffnete meine Augen jedes Mal rechtzeitig, wenn er die Klappe über dem Spion beiseite schob.

Die Mitgefangenen: Republikflucht und Spionage

In diesen Tagen der Einzelhaft habe ich viel gebetet (stumm) und gesungen(laut), so dass ein Wachmann sich einmal beklagte, als ich ein Lied mit vielen Strophen auf Englisch sang, wegen der vielen Wiederholungen. Zum Glück musste ich nur eine Nacht in dieser grausigen Einzelzelle bleiben und kam danach in eine renovierte Zelle. Nach ca. zwei Wochen kam ein zweiter Gefangener in meine Einzelzelle, dem ich zunächst nicht traute. Er hätte ja ein eingeschleuster Agent des MfS sein können. Nach ein paar Tagen aber hatten wir uns aneinander gewöhnt. Mein neuer Leidensgenosse war ein etwa gleichaltriger DDR-Bürger, der wegen Republikflucht und Spionage für den Westen angeklagt wurde. Er hatte bei seinem Aufenthalt im Westen gegenüber dem westlichen Geheimdienst Aussagen gemacht, die von den DDR Beamten als Spionage betrachtet wurden, wofür er mit zwei Jahren Zuchthaus bestraft wurde.

In der nächsten (Doppel-)Zelle waren wir zu viert, einer von ihnen war schon früher im Gefängnis gewesen und brachte uns interessante Dinge bei, z.B. wie man Feuer ohne Streichhölzer und Schachfiguren aus Brot und Seife macht. Letzteres ermöglichte uns, einige Zeit Schach zu spielen, bis ein aufmerksamer Wachmann uns die Figuren abnahm. Von unserem erfahrenen Mitgefangenen erfuhren wir auch, wie der Westen im Ostsektor Spionage betrieb und wie er dafür junge Ostbürger ansprach, die in Westberliner Kinos zum Kurs 1:1 Kinokarten kaufen konnten. – Das war möglich, weil bis zum 13. August 1961 ein freier Personenverkehr bestand – die Mauer gab es ja bis dahin noch nicht. Unser 20jähriger Mithäftling hatte sich zur Spionagetätigkeit verführen lassen und war ertappt worden. Mich hat diese skrupellose Handlungsweise der Westagenten gegenüber jungen Menschen sehr erbost, weil dadurch deren Leben für lange Zeit ruiniert wurde.

Anwerbeversuch

Nach etwa einer Woche Untersuchungshaft wurde ich zu einer zweiten Vernehmung abgeholt. Die erste Frage des diensthabenden Offiziers war: “ Haben Sie Angst?“ „Ja“ antwortete ich. „Und wenn ich Ihnen sage, dass Sie hier beim Ministerium für Staatssicherheit sind, haben Sie dann noch mehr Angst?“, antwortete ich wieder: „Ja“, mit vollster Überzeugung. Er fuhr dann fort mit der Vernehmung: „Warum haben Sie das alles im Bahnhof Friedrichstraße gesagt?“ Ich: „Weil wir das so gelernt haben und weil es meine Überzeugung ist“ Er: „Man kann doch seine Überzeugung ändern“. Ich: „Ich wurde so erzogen und bin katholisch. Daher kann ich nicht für den Kommunismus sein“. Nach diesem kurzen Verhör hat man nicht mehr versucht, mich politisch zu beeinflussen.

Etwas Abwechslung gab es, wenn man zum Friseur oder zum Duschen geführt wurde. Jedesmal, wenn ich dabei an den Zellentüren der anderen Häftlinge vorbeiging, fühlte ich Mitleid mit ihnen, denn während ich die Gewissheit hatte, nach Verbüßung der Strafe in die Freiheit des Westens entlassen zu werden, würden sie nach ihrer „Freilassung“ aus den Gefängnismauern auf eine neue, (Berliner) Mauer blicken müssen.

Weitere Verhöre und Prozess

Ungefähr vier Wochen später erhielt ich Besuch von einem Rechtsanwalt Dr. Fiedler, den meine Mutter besorgt hatte. Im Verlauf unseres Gesprächs zur Vorbereitung auf das Gerichtsverfahren sagte ich: „Wenn ich gewusst hätte, wie hier der Westen Spionage treibt, hätte ich unsere Regierung nicht verteidigt!“ Da meinte er: „Sagen Sie das vor Gericht. Vielleicht verringern Sie damit das Strafmaß“.

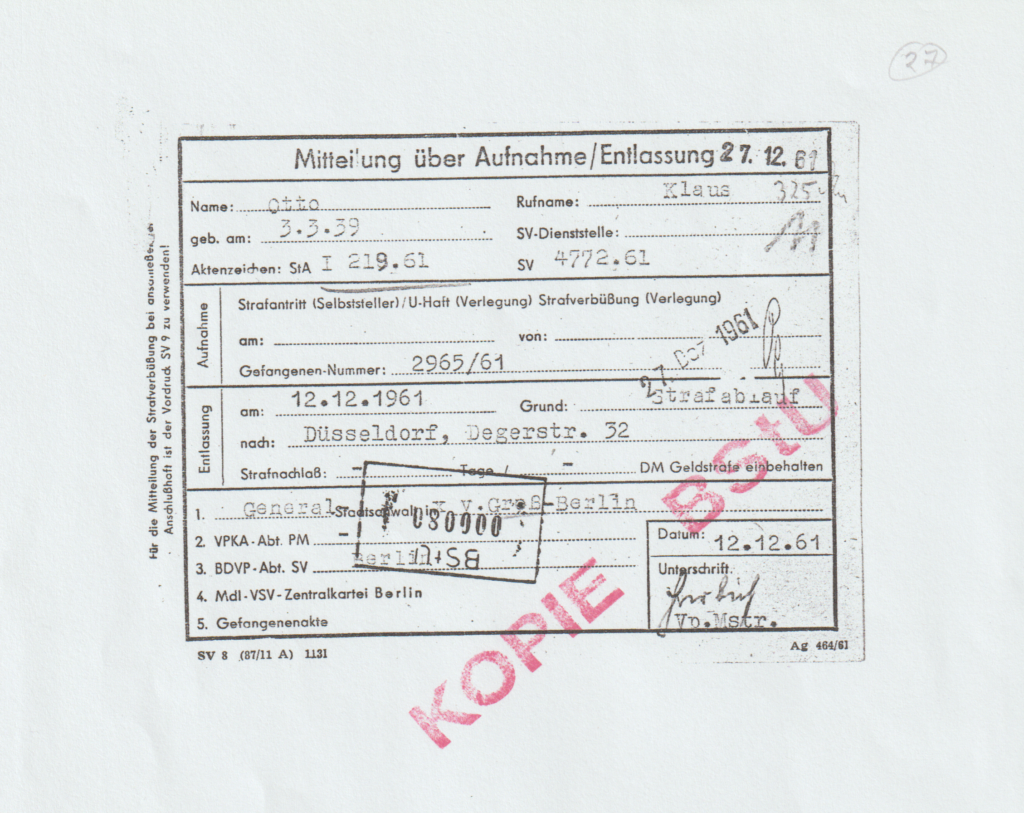

Nach elf Wochen U-Haft war am 24.10.1961 die nichtöffentliche Gerichtsverhandlung. Nur Verwandte, wie meine Mutter und meine damalige Freundin Rosemarie, die sich als meine Verlobte ausgab, waren zugelassen. Neben mir waren noch zwei Angeklagte, darunter einer aus Dortmund. Die Staatsanwältin beantragte für mich vier Monate Gefängnis wegen „Staatsgefährdender Hetze und Propaganda“. Mein Verteidiger versuchte, mich, mit dem Hinweis auf meine unbelastete Vergangenheit und mein „vorbildliches soziales Engagement“ bei den Quäkern, positiv darzustellen, erreichte aber keine Reduzierung des Strafmaßes. Auch meine Einlassung in Bezug auf die von mir kritisierte Spionagetätigkeit des Westens zeigte keine Wirkung. Am Ende entsprach der Richter dem Antrag der Staatsanwältin.

Verlegung nach Rummelsburg

Nach dem Prozess wurde ich in die Haftanstalt Rummelsburg für Häftlinge aller Art überführt, wo ich die letzten sieben Wochen in einer Zelle mit acht Häftlingen verbrachte. Hier lernte ich das Verhalten von Menschen in engem Raum kennen, wie sie nach dem Prinzip „Der Eine ist des Anderen Wolf“ (“homo homini lupus“) lebten. Anders als in der U-Haft bei der Stasi konnten die Inhaftierten in der Regel für Geld arbeiten, mit dem sie dann bei der HO (Handelsorganisation, neben Konsum die standardisierten Einkaufsläden im Osten) einkaufen konnten, z.B. Zigaretten. Auch wenn das Entgelt nicht hoch war, bedeutete die Möglichkeit zu arbeiten eine angenehme Abwechslung im eintönigen Gefängnisleben. Ich gehörte nicht zu den Begünstigten. Wahrscheinlich wegen meiner kurzen Haft.

Aus dem Gefängnisleben ist vielleicht erwähnenswert, wie die Häftlinge auf verschiedenen Etagen miteinander kommunizierten. Zum Beispiel konnte man sich durch leer gepumpte Toilettenrohre verständigen und dabei den Tausch von Gegenständen, z.B. Zigaretten gegen Schmalz verabreden. Der Tausch ging dann wie folgt vonstatten: Man befestigte die Zigaretten an eine lange Schnur und ließ sie durch das Zellenfenster mit Pendelbewegungen in die gewünschte Zelle herab, um von dort etwas zu bekommen. Aber nicht immer mit Erfolg, entweder aus technischen Gründen, oder weil der Empfänger nichts zurückgab.

Am 7. 11.durfte ich zum ersten und einzigen Mal meinen Eltern einen Brief schreiben.

Raus in den Westen

Zwei Tage vor meiner Entlassung wurde ich mit einem Gefangenentransport per Eisenbahn auf Umwegen über Stralsund und Rostock zu einem Gefängnis in Magdeburg gebracht in eine Zelle mit sechs sehr alten Häftlingen mit extrem hohen Strafen. Und von Magdeburg weiter nach Marienborn, wo mich zu meiner Überraschung die westlichen Geheimdienstler genauso streng vernahmen, wie ihre östlichen Kollegen. Als ich mich darüber aufregte, erklärte man mir, diese Maßnahme sei nötig zum Schutz vor östlichen Agenten, die häufig von der DDR unter den echten Flüchtlingen eingeschleust würden. Ich rief dann meinen Vater an und ließ mir telegrafisch Geld überweisen, weil ich keins mehr hatte. Am 14.12.1961 kam ich schließlich zu Hause an. In Düsseldorf ließ ich mir dann noch bescheinigen, dass ich nicht als vorbestraft galt.

Nach diesem Abenteuer in Berlin war mein Wunschtraum vom Studium in Berlin ausgeträumt, denn mein Vater erklärte mir klipp und klar, dass ich nicht mehr nach Berlin dürfte, solange ich von ihm abhängig sei. Ich hatte aber auch selbst für eine einige Zeit keine Lust mehr auf Berlin, weil ich danach noch für lange Zeit Angst verursachende Träume hatte. Für mich als Berliner eine schwer ertragbare Situation.

Dieser authentische Erlebnisbericht soll zur kritischen Auseinandersetzung mit unserer jüngsten geschichtlichen Vergangenheit beitragen und veranschaulichen, wie wertvoll und verletzlich die Freiheit ist und wie leicht man sie verlieren kann.

1 Kommentar

Holger Wenzel

16. März 2022 - 17:38Der „Fall Otto“ ist glücklicherweise glimpflich ausgegangen, In vielen anderen Fällen war das leider nicht so. Geweint wurde nicht nur im Tränenpalst,sondern in vielen betroffenen Familien. Ich finde es sehr gut, daß hier an diese Schicksale erinnert wird und danke Klaus Otto für seinen Beitrag gegen das Vergessen.