An eine besondere und vielseitige Frau möchte ich heute, am 26. Juni 2019, erinnern: an die Widerstandskämpferin Tony Sender (1888-1964). Sie war sowohl Sozialdemokratin und Reichstagsabgeordnete als auch Gewerkschafterin, Journalistin und Menschenrechtlerin – und darüber hinaus „Rebellin, Demokratin, Weltbürgerin“. Unter diesem Titel widmete ihr das Historische Museum in Frankfurt am … mehr

Am 27. Januar 2025 wird in Deutschland der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Ursprung und Einführung Heute vor 80 Jahren, am 27. Januar 1945, befreiten sowjetische Soldaten die rund 7.000 Gefangene, die sich noch auf dem Gelände des nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz befanden. Auschwitz, in … mehr

Statt den Ereignissen des Jahres 2023 wollen wir heute unsere Blogartikel Revue passieren lassen. Von gekaperten Dampferschiffen bis zu einer Polizeipräsidentin – und was hatte war nochmal das neunte Gebot des Sozialismus? 🙂 Rätselt mit uns am Ende des Jahres ! Die Antworten auf die Quizfragen finden sich in den verlinkten … mehr

Rathaus Frankfurt („Bürgersaalbau“): Hinter den hohen Fenstern der Saal der Stadtverordnetenversammlung, Ort des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses.

Rathaus Frankfurt („Bürgersaalbau“): Hinter den hohen Fenstern der Saal der Stadtverordnetenversammlung, Ort des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses.

Genau gegenüber der Frankfurter Paulskirche liegt derjenige Teil des Frankfurter Rathauses, der den Saal der Stadtverordnetenversammlung beherbergt. Von außen ist er durch hohe Fenster weithin zu erkennen. In diesem Saal hat am 20. Dezember 1963 der erste Frankfurter Auschwitzprozess begonnen, der größte Strafprozess der Nachkriegszeit in Deutschland. Der Bundesgerichtshof, die … mehr

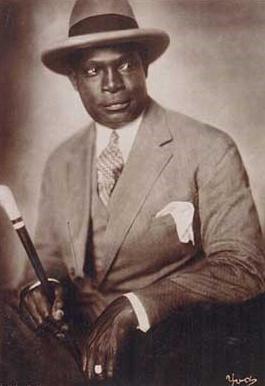

Louis Brody kam 1892 in Kamerun als Ludwig M‘Bebe M‘Pessa Akwa zur Welt. Später legte er sich den Künstlernamen Louis Brody zu. In Berlin wurde er ein bedeutender Schauspieler, Musiker und Aktivist, der sich für die Gleichberechtigung afrodeutscher Menschen in Deutschland einsetzte. In Kamerun Kamerun war von 1884 bis 1919 … mehr

Seit 1950 ist der 10. Dezember als Tag der Menschenrechte ein internationaler Gedenktag, der allerdings in Deutschland kein arbeitsfreier, offizieller Feiertag ist. Ursprung 1948 Der Gedenktag geht zurück auf die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen in Paris am 10. Dezember 1948, heute vor … mehr

Am 26. November 1976, heute vor 48 Jahren, verurteilte das Kreisgericht Fürstenwalde den DDR-Oppositionellen Robert Havemann zu Hausarrest. Pädagogische Mottenkiste Hausarrest klingt für uns heute eher nach einer Methode aus der pädagogischen Mottenkiste, die im Handyzeitalter als Strafmaßnahme gegen Kinder und Jugendliche weder sinnvoll noch zeitgemäß erscheint. In der DDR Ein … mehr

Das 16. Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte (1. bis 3. November 2024) hatte in diesem Jahr eine neue Kooperationspartnerin und Co-Veranstalterin an seiner Seite: die Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte. Über 1.000 Besucherinnen und Besucher genossen die mehr als 30 Einzelveranstaltungen an den drei Festivaltagen. Doch was ist das eigentlich: … mehr

Das Logo des Deutschen Volkshochschul Verbandes. Mehrere Jahre war Fritz Borinski in Volkshochschulen tätig. Nach Fritz Borinski soll die Volkshochschule "eine Übungsstätte demokratischen Denkens und Verhaltens sein".

Das Logo des Deutschen Volkshochschul Verbandes. Mehrere Jahre war Fritz Borinski in Volkshochschulen tätig. Nach Fritz Borinski soll die Volkshochschule "eine Übungsstätte demokratischen Denkens und Verhaltens sein".

Demokratie lebt vom Engagement vieler zumeist nicht prominenter Menschen. Von ihnen zu erzählen, kann inspirieren und ermutigen. Fritz Borinski hatte eine Leidenschaft für die politische Bildung. Er erlebte die Zerstörung der Weimarer Republik, ging nach England und kehrte nach 13 Jahren Exil zurück, um die Demokratie in Deutschland wieder mit … mehr

Demo auf dem Alexanderplatz, im Vordergrund das Rednerpult; Foto: Bundesarchiv, Bild 183-1989-1104-437 / Settnik, Bernd / CC-BY-SA 3.0

Demo auf dem Alexanderplatz, im Vordergrund das Rednerpult; Foto: Bundesarchiv, Bild 183-1989-1104-437 / Settnik, Bernd / CC-BY-SA 3.0

Am 4. November 1989, heute vor 35 Jahren, war der Berliner Alexanderplatz voller Menschen. Sie kamen, inspiriert von der ersten Montagsdemonstration in Leipzig und der gewaltfreien Demonstration am 9. Oktober, die zum Wendepunkt der Friedlichen Revolution wurde. Die Demonstration am 4. November in Ostberlin wurde die erste genehmigte und zugleich größte nicht staatlich … mehr

Magdalena Zeller ist Leiterin des Projekts „Geist der Freiheit“ der KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH. Diesen Beitrag hielt sie als Input „Einheit und Vielfalt in der regionalen Demokratiegeschichte“ auf der Jahrestagung AG Orte der Demokratiegeschichte in Leipzig am 26. September 2024. I. Region und Regionalität Regionaler Bezug Wir alle stehen in einem regionalen Bezug. An unterschiedlichen Standorten ordnen wir uns immer auch … mehr

Das zeitgeschichtliche Forum in Leipzig, Tagungsort der Jahrestagung der AG Orte der Demokratiegeschichte 2024

Das zeitgeschichtliche Forum in Leipzig, Tagungsort der Jahrestagung der AG Orte der Demokratiegeschichte 2024

Stephan Zänker ist Geschäftsführer des Weimarer Republik e.V. und Mitglied im Sprecherrat der AG Orte der Demokratiegeschichte. Diesen Beitrag hielt er als Input „Demokratiegeschichte aus ostdeutscher Perspektive“ auf der Jahrestagung der oben angesprochenen AG. In diesem Jahr begehen wir den 75. Geburtstag des Grundgesetzes. Und allerorten ist die Besorgnis zu … mehr

Dr. Ulrich Schnakenberg ist Karikaturforscher, Autor mehrerer Bücher zum Thema und Herausgeber eines kostenlosen Karikatur-Newsletters: https://steadyhq.com/de/visual-history-geschichte-politik-und-karikatur/posts. Eine meine Lieblingskarikaturen aus unserem neuen Buch. Die dargestellte Situation ist hochaktuell: Die Westmächte zwingen ein von einem imperialistischen Aggressor bedrohte Land, um des lieben Friedens willen nachzugeben, die Waffen zu strecken und sich mit … mehr

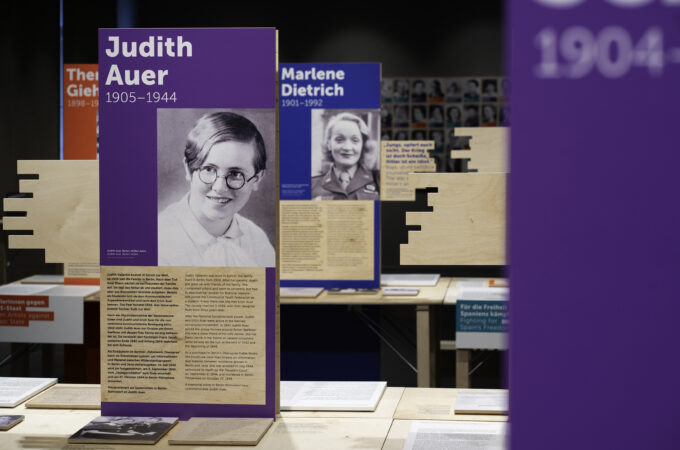

Blick in die Sonderausstellung "Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus"

© Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Blick in die Sonderausstellung "Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus"

© Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Viele Jahre dauerte es, bis der Widerstand gegen den Nationalsozialismus erforscht und gewürdigt wurde. Noch heute gibt es Leerstellen in der Forschung, Personen, die bisher keine Würdigung erfahren haben. Eine dieser bislang vernachlässigten Gruppen erhält nun eine Sonderausstellung in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand: Frauen. Denn auch wenn viele Frauen im … mehr

Die Kandidatinnen und Kandidaten des Ortsverbandes der Grünen auf den Stufen zum Rathaus, 1984; Copyright Wolfgang Pieper; Quelle: Privatunterlagen Wolfgang Pieper.

Die Kandidatinnen und Kandidaten des Ortsverbandes der Grünen auf den Stufen zum Rathaus, 1984; Copyright Wolfgang Pieper; Quelle: Privatunterlagen Wolfgang Pieper.

Jugendproteste und ihre Bedeutung für die Gründungsgeschichte der Grünen in Telgte Es sind im Wesentlichen Telgter Jugendliche, es ist eine neue Generation, deren politische Aktivitäten zur erfolgreichen Gründung des Ortsverbandes der Grünen führt. Dabei sind zwei Initiativen aus den Neuen Sozialen Bewegungen von herausragender Bedeutung. Erstens, die örtliche Gruppierung der … mehr

Die Kandidatinnen und Kandidaten des Ortsverbandes der Grünen auf den Stufen zum Rathaus, 1984; Copyright Wolfgang Pieper; Quelle: Privatunterlagen Wolfgang Pieper.

Die Kandidatinnen und Kandidaten des Ortsverbandes der Grünen auf den Stufen zum Rathaus, 1984; Copyright Wolfgang Pieper; Quelle: Privatunterlagen Wolfgang Pieper.

Eine neue Partei im Bundestag Als sich am 29. März 1983 der zehnte Deutsche Bundestag konstituiert, ist dies für die bundesdeutsche Parlamentsgeschichte ein bedeutsamer Tag. Die „Protestpartei“, die Grünen, zieht zum ersten Mal in den Bundestag ein. Die Grünen haben sich erst drei Jahre zuvor als Bundespartei gegründet und bei … mehr

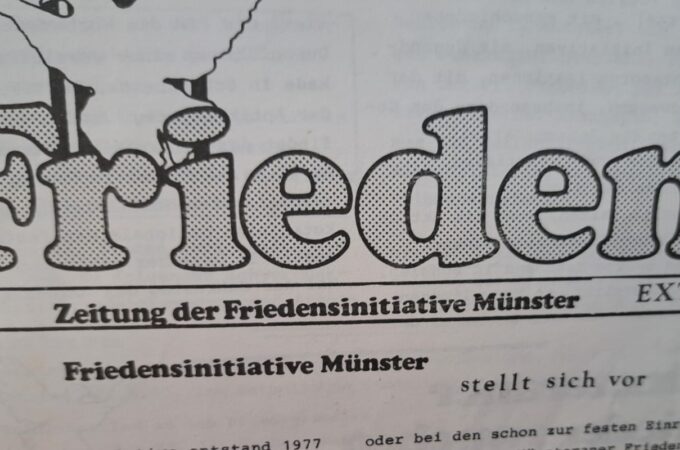

Seite 1 eines Flugblatts, in dem sich die Friedensinitiative Münster vorstellt; Foto: Klaus-Dieter Franke

Seite 1 eines Flugblatts, in dem sich die Friedensinitiative Münster vorstellt; Foto: Klaus-Dieter Franke

Die SPD Münster und die Friedensinitiative Münster (FIM) im Konflikt um den Antrag, die Stadt atomwaffenfrei zu erklären (1983) Die Position der SPD-Ratsfraktion Wahrscheinlich im Sommer 1983 äußert sich der damalige stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Theo Sträßer zur atomwaffenfreien Zone: „Mit der Friedensbewegung teilen wir die Einschätzung, daß nur breite, … mehr

Die SPD Münster und die Friedensinitiative Münster (FIM) im Konflikt um den Antrag, die Stadt atomwaffenfrei zu erklären (1983) In Münster (Westfalen) bildet sich von Beginn an ein breites Bündnis gegen die Stationierung von Cruise Missile und Pershing II in der Bundesrepublik. Auch die dortige SPD versteht sich als … mehr

Teil I findet ihr hier. Durch die direkte Betroffenheit konnte in den folgenden Tagen eine bemerkenswerte Mobilisierung der Bevölkerung von Lüdinghausen und Umgebung stattfinden. Mit organisatorischer Unterstützung der lokalen Parteien, der Grünen und vor allem der SPD, engagierte sich ein erheblicher Teil der Einwohnerschaft in der Bürgerinitiative LUVT (Lüdinghauser Umweltinitiative … mehr

Eine Müllverbrennungsanlage wie die im benachbarten Hamm (Titelbild) sollte als Ergebnis eines Gutachtens vom Herbst 1993 im Auftrag der Kreise Coesfeld und Borken möglicherweise auch im idyllischen Lüdinghausen am südöstlichen Rand dieser beiden Kreise angesiedelt werden. In den Monaten zuvor hatte die Presse vereinzelt, aber eher theoretisch, über Müllverbrennung als … mehr

Neueste Kommentare