Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 und der vom damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verkündeten Zeitenwende, diskutiert die deutsche Politik und Öffentlichkeit heftig darüber, wie die Bundeswehr wieder kriegstüchtig gemacht werden kann. Es geht oft darum, wie viel Geld für welche Waffensysteme ausgegeben werden und was dann die tatsächlichen Aufgaben einer stärker aufgerüsteten Bundeswehr sein werden.

Nicht zuletzt kommt aber auch immer wieder die Frage auf, woher man eigentlich die ganzen Soldat:innen nehmen soll, die künftig in der deutschen Armee dienen sollen. Denn seit Jahren schlägt sich die Bundeswehr mit Personalmangel herum – genug Freiwillige scheint es schlicht nicht zu geben. Und so taucht immer wieder ein Instrument zur Personalbeschaffung auf, das für manche sehr antiquiert und aus der Zeit gefallen scheint: die Wehrpflicht. Nicht zum ersten Mal hadern die Deutschen damit, was sie bereit sind für ihr Heimatland zu geben.

Bedenken gegen deutsche Streitkräfte

Nach der bedingungslosen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg 1945 und den bis heute unvorstellbaren Gräueln, die die Wehrmacht auf ihren Feldzügen in Europa und darüber hinaus beging, ist es für viele Menschen nach Gründung der Bundesrepublik unvorstellbar, dass es überhaupt je wieder irgendeine Art von deutscher Streitkraft geben könnte. Die Besatzungsmächte sehen das ähnlich und beschließen zunächst die vollständige Demilitarisierung Deutschland.

Doch die sich verändernde Weltlage und der Kalte Krieg bringen das Thema schneller wieder auf die Agenda, als vielen lieb wäre. Seit Mai 1955 ist die Bundesrepublik Deutschland durch die Unterzeichnung der Pariser Verträge wieder ein souveräner Staat und wird Mitglied der NATO. Auch Westdeutschland soll nun, eingebunden in dieses westliche Militär- und Verteidigungsbündnis, einen Beitrag zur Verteidigung gegen den Feind im Osten leisten.

So erhält Westdeutschland schon zehn Jahre nach dem Untergang des „Dritten Reichs“ wieder eigene Streitkräfte, zunächst eine sogenannte Kaderarmee. Bald entbrennt in Politik und Gesellschaft eine Diskussion darüber, was für eine Art Armee die künftige Bundeswehr sein soll – weiterhin eine Freiwilligen- oder doch eine Wehrpflichtarmee.

Dienst für die Gesellschaft, Notwendigkeit oder Gefahr?

Die CDU unter Kanzler Konrad Adenauer ist von Anfang an für die Wehrpflicht, die oppositionelle SPD dagegen. Ähnlich sehen es Gewerkschaften und die Kirchen. Die FDP wiederum ist zwar grundsätzlich für eine Pflicht, plädiert aber dafür, eine solche Entscheidung nicht zu überstürzen. Der entsprechende von der CDU eingebrachte Gesetzesentwurf ist in ihren Augen aber Großteils genau das: überstürzt und unausgegoren.

Auch in der Bevölkerung gehen die Meinungen zum verpflichtenden Dienst an der Waffe weit auseinander. Die Befürworter:innen sehen in der Wehrpflicht einen sinnvollen Beitrag für das Gemeinwohl und ein wirksames Mittel gegen eine abgeschottete Berufsarmee, die immer Gefahr laufe, ein „Staat im Staate“ zu werden. Außerdem sei sie schlicht eine Notwendigkeit, um Deutschlands internationale Verteidigungspflichten zu erfüllen. Aus Sicht der Union braucht es hierfür eine Streitkraft mit 500.000 Soldaten, welche sicherlich nicht nur mit Freiwilligen aufgestellt werden könne.

Die Kritiker:innen sehen in der Wehrpflicht hingegen eine Einschränkung persönlicher Freiheitsrechte, eine gefährliche Militarisierung der Gesellschaft sowie ein nicht realisierbares Unterfangen, da die Arbeitskräfte an anderer Stelle gebraucht würden. Die FDP schlägt beispielsweise vor, einzelne Berufszweige von der Wehrpflicht auszuklammern. Außerdem würde es die deutsch-deutsche Teilung nur vertiefen. Die DDR würde sicherlich nachziehen und ebenfalls eine Wehrpflicht einführen, wenn die Bundesrepublik diesen Schritt ginge.

Die Bundeswehrpflicht

Am 7. Juli 1956 muss der Deutsche Bundestag schließlich eine Entscheidung zum Wehrpflichtgesetz (WPflG) treffen. Bei der Abstimmung stimmen 269 Abgeordnete dafür, hauptsächlich aus den Reihen der Union, der Freien Volkspartei (FVP) und der Deutsche Partei (DP). 166 Parlamentarier:innen sprechen sich dagegen aus, vor allem von der SPD, dem Gesamtdeutschen Block (GB/BHE) und von der FDP. 20 Abgeordnete, überwiegend Liberale, enthalten sich. Damit ist das Gesetz verabschiedet und es tritt zwei Wochen später am 21. Juli in Kraft, nachdem auch der Bundesrat zugestimmt hat.

Von nun an gilt:

- Alle Männer zwischen 18 und 45 Jahren (im Verteidigungsfall sogar bis 60 Jahre) sind wehrpflichtig.

- Der Grundwehrdienst dauert zunächst 12 Monate und davon befreit sind nur Geistliche, Schwerkriegsbeschädigte und aus Kriegsgefangenschaft Heimgekehrte.

- Aus Gewissensgründen darf der Wehrdienst aber verweigert werden, die Alternative ist der Zivildienst. Auch ein waffenloser Dienst bei der Bundeswehr ist möglich.

Eingehegt und demokratisch

In der Bundeswehr ist von Anfang an die Ideen des „Staatsbürgers in Uniform“ und der „Inneren Führung“ wichtig. Beides soll gewährleisten, dass es sich um eine demokratische Streitkraft handelt, die im Austausch mit der Bevölkerung steht und nicht neben ihr her existiert. Im April 1957 treten die ersten Wehrpflichtigen ihren Dienst an. Die DDR führt die allgemeine Wehrpflicht erst 1962 ein.

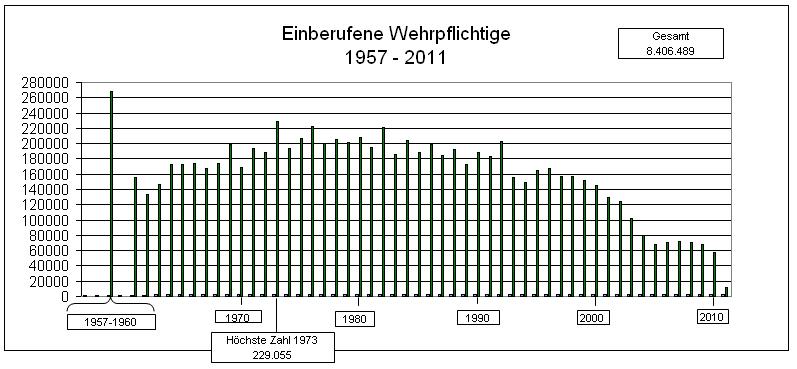

In den nächsten Jahrzehnten kommt es immer wieder zu Anpassungen der Wehrpflicht: So müssen zwischen 1962 und 1972 Wehrpflichtige sogar 18 Monate dienen. Anschließend verringert sich die Dienstzeit schrittweise, bis sie 2010 nur noch sechs Monate dauert. Auch die Zahl der Wehrdienstleistenden schwankt abhängig vom jeweiligen Jahrgang. Außerdem erreicht die Bundeswehr trotz der Wehrpflicht die von der Union Mitte der 1950er Jahre angepeilte Gesamtgröße von 500.000 Soldat:innen nie.

Die alte Bundeswehr in einer neuen Welt

Nach dem Ende des Kalten Krieges verändern sich die Aufgaben der Bundeswehr fundamental. Oberstes Ziel ist nicht mehr die Landesverteidigung, sondern Friedenseinsätze im Ausland. Es geht nicht mehr um eine möglichst große Anzahl an Soldat:innen unter Waffen, sondern um eine professionelle Truppe, die zielgerichtet einsetzbar ist.

Deshalb beschließt die Regierung 2011, die Bundeswehr zu verkleinern, sie zu einer Freiwilligenarmee zu machen und entsprechend die Wehrpflicht auszusetzen. Hier steckt der Teufel im Detail: Sie ist nur ausgesetzt, nicht abgeschafft. Der Bundestag kann sie also mit einfach Mehrheit auch wieder reaktivieren – zumindest für Männer. Sollen im Zuge der noch umzusetzenden Zeitenwende auch Frauen Dienst an der Waffe leisten, müsste das Grundgesetz geändert werden. Hierfür ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig.

0 Kommentare