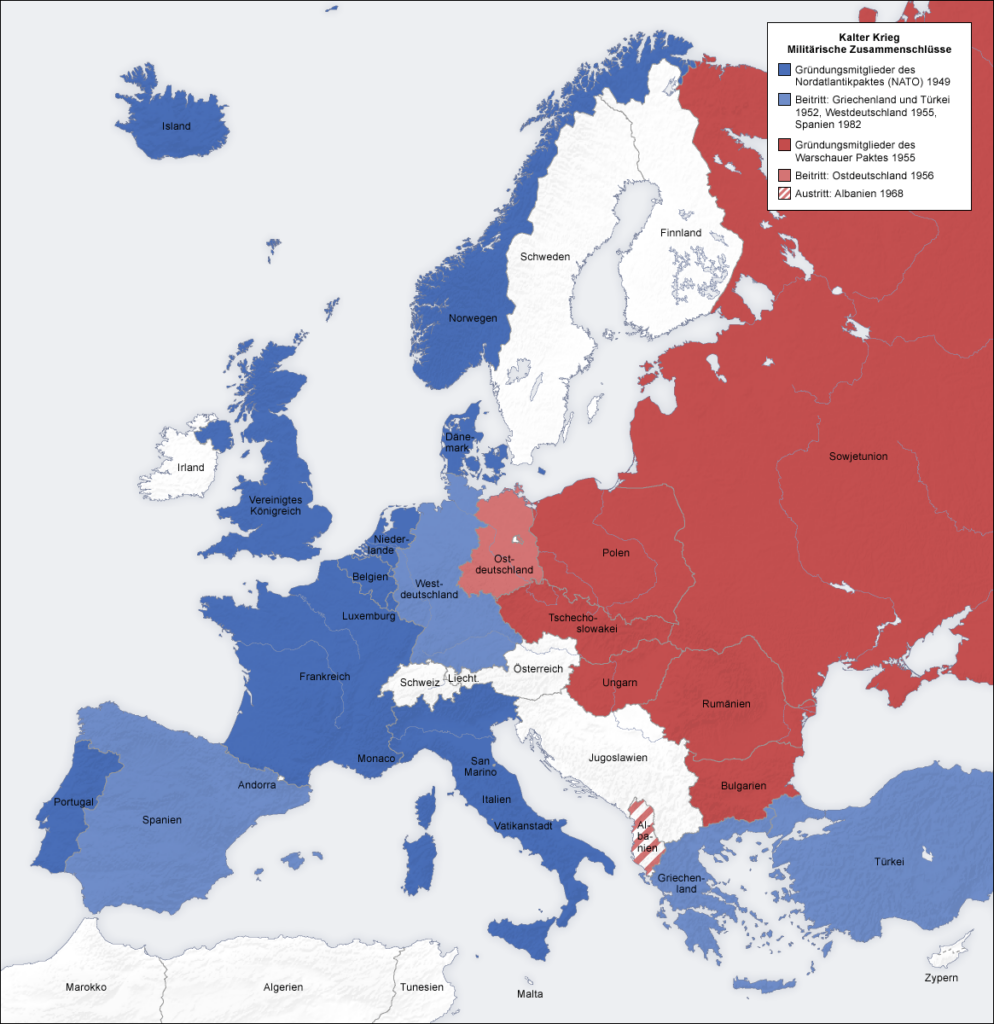

Der Kalte Krieg ist, neben vielem anderen, auch ein Konflikt der Bilder und der Worte. Beide Lager sind stets darum bemüht, sich der eigenen Position zu versichern und sie gegenüber dem gegnerischen Lager abzugrenzen. So betonen Staatsmänner und -frauen auf beiden Seiten immer wieder, wie überlegen das eigene System sei und setzen einen Sieg der jeweils anderen Gesellschaftsordnung mit Chaos und dem Untergang der Welt gleich. Wie groß die Bedrohung in genau diesem Moment tatsächlich ist, ist dabei meist Nebensache.

Gerade die zwei großen Nationen, die ihr jeweiliges Lager anführen – die USA an der Spitze der kapitalistischen Welt und die Sowjetunion als Führerin des kommunistischen Blocks – versuchen immer wieder, ihre Verbündeten auf den gemeinsamen Kurs einzuschwören. Das Betonen der moralischen Verantwortung für die gesamte Menschheit ist ein nicht selten hervorgehobener Punkt. Je medienwirksamer dies geschieht, umso besser.

Zu Besuch bei alten Feinden

Meisterlich gelingt dies John F. Kennedy, dem 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, während seines West-Berlin Besuchs am 26. Juni 1963. Die Worte, die er vor dem Rathaus Schöneberg spricht, prägen sich nicht nur in das kollektive Gedächtnis der Berliner:innen ein. Sie werden auch zum Synonym für das Streben nach Freiheit an sich und zu einem der berühmtesten Aussprüche der Geschichte.

Kennedys Staatsbesuch in West-Deutschland beginnt bereits drei Tage vorher. Zunächst besucht er Köln, Bonn, Frankfurt, Wiesbaden und den US-Stützpunkt Hanau. Überall wird er mit überschwänglicher Begeisterung empfangen. Die ehemaligen Feinde im Zweiten Weltkrieg sind längst zu Verbündeten geworden. Die Deutschen in der Westhälfte des geteilten Landes wissen durchaus, wer ihre Sicherheit und Freiheit garantiert.

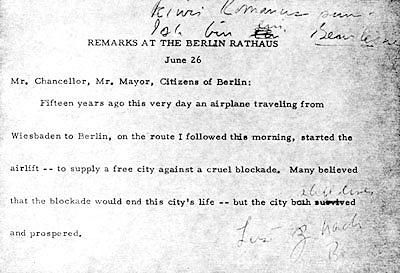

Am 26. Juni, dem Jahrestag der Berliner Luftbrücke, reist Kennedy dann nach West-Berlin, der von der sozialistischen DDR umgebenen Enklave mit Sonderstatus. Sein Flieger landet um 9:45 Uhr auf dem Flughafen Tegel, wo ihn Willy Brandt, Regierender Bürgermeister von Berlin, Bundeskanzler Konrad Adenauer und die französischen und britischen Kommandanten in der ehemaligen Hauptstadt begrüßen.

Orte, die damals schon historisch sind

Anschließend fährt Kennedys Konvoi in die Kongresshalle, um vor einem Gewerkschaftskongress eine erste Ansprache zu halten. Es folgt ein Besuch am Brandenburger Tor, wo der Präsident das erste Mal mit eigenen Augen die Berliner Mauer sieht. Nicht zuletzt dieses steinerne Symbol der Unterdrückung und Unfreiheit ist der Grund dafür, warum der Präsident an diesem Tag überhaupt nach West-Berlin gekommen ist.

Nachdem er deren Bau zwei Jahre zuvor hingenommen hat, möchte Kennedy nun die Solidarität der Vereinigten Staaten mit West-Deutschland und speziell mit Berlin zeigen. Keiner soll mehr Zweifel daran haben, dass er auf keinen Fall bereit ist, die Westhälfte der Stadt dem sowjetischen Kommunismus preiszugeben. Konkrete Maßnahmen, um die Abriegelung West-Berlins zu beenden, will er allerdings nicht ergreifen.

Denn die Existenz der Mauer garantiert den aktuellen Status quo, mit dem die USA und ihre Verbündeten im Grunde momentan recht zufrieden sind. So haben die Westmächte aktuell das Recht auf Zugang und Anwesenheit in ihren jeweiligen Sektoren der Stadt und auch die Sicherheit sowie Rechte der Bürger:innen West-Berlins sind im Grunde gesichert – so unangenehm der Anblick der Mauer auch sein mag.

Nicht die Zeit für Realpolitik

Doch um solche politischen Spitzfindigkeiten geht es an diesem Junitag sowieso nicht. Kennedy möchte zeigen, dass er an der Seite Berlins steht und das vor so vielen Kameras wie möglich. Sie halten auch fest, wie der US-Präsident von einer Aussichtsplattform aus in den Ostteil der Stadt zu blicken versucht.

Die DDR-Regierung hat das Brandenburger Tor an diesem Tag mit roten Tüchern verhängen lassen, die den Blick in die Osthälfte der Stadt versperren. Später wird die SED-Propaganda Kennedys Rede sogar in eine Reihe mit den „antikommunistischen Tiraden von Hitler und Goebbels“ stellen – ein selbstverständlich völlig absurder Vergleich. Aber in der Logik des Kalten Krieges ist es die erwartbare Antwort auf den propagandistischen Angriff, den Kennedys Besuch letztlich darstellt.

Im Anschluss geht es für Kennedy weiter zum Checkpoint Charlie, den weltberühmten Grenzübergang im Herzen Berlins. Um 12:50 Uhr erreicht der US-Präsident dann das Rathaus Schöneberg. Dort erwarten ihn bereits etwa 450.000 Berliner:innen, die ihn mit tosendem Applaus begrüßen. Viele von ihnen warten dort schon seit Stunden auf diesen Moment.

Weil die Freiheit es wert ist

In seiner Rede hebt Kennedy die bedeutende Rolle Berlins im Kalten Krieg hervor und stilisiert sie zum Ort, an dem dieser globale Konflikt zusammenläuft. Der Präsident betont, dass auch in der westlichen Welt nicht alles perfekt, es die Mühe aber wert sei: „Ein Leben in Freiheit ist nicht leicht, und die Demokratie ist nicht vollkommen. Aber wir hatten es nie nötig, eine Mauer aufzubauen, um unsere Leute bei uns zu halten und sie daran zu hindern, woanders hinzugehen.“

Kennedy lobt darüber hinaus das Durchhaltevermögen der Berliner:innen seit Ausbruch des Kalten Krieges und dem damit verbundenen Belagerungszustand der Westhälfte der Stadt. Die Berliner Mauer mache diese Leistung nur noch beeindruckender: „Die Mauer ist die abscheulichste und stärkste Demonstration für das Versagen des kommunistischen Systems. Die ganze Welt sieht dieses Eingeständnis des Versagens.“

Zum Schluss der Rede hebt Kennedy Berlin nochmals als Bollwerk der Freiheit und Frontstadt im Kampf gegen Unterdrückung hervor und schwört die Berliner:innen darauf ein, für eine bessere Zukunft Berlins, Deutschlands, Europas und der Welt durchzuhalten.

Vier Worte, die Geschichte schreiben

Doch es sind vier Worte, die vor allem anderen hängen bleiben und die Berliner:innen wohl in tiefstem Herzen berühren. Sie kommen an zwei Stellen der Rede vor, gleich zu Beginn…

Two thousand years ago the proudest boast was ‘Civis romanus sum’. Today, in the world of freedom, the proudest boast is ‘Ich bin ein Berliner’.

…und nochmals am Ende:

All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and, therefore, as a free man, I take pride in the words ‘Ich bin ein Berliner!

Bereits nach dem ersten Auftreten des Satzes bricht das Publikum in tosenden Beifall aus. In diesem Moment ist für sie der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika einer von ihnen. Er steht an ihrer Seite und wird sie gegen das Böse der Welt verteidigen. Auch wenn es nicht unbedingt ein neuer Trick ist, den Kennedy hier verwendet, ist es doch ein effektiver. Er bedient sich zum einen an Stolz der Berliner:innen, als Stadt eine Sonderrolle innezuhaben. Zum anderen spricht er aber auch ein diffuses Gefühl der Macht- und Wertlosigkeit an, das viele Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg empfinden. Dadurch, dass er sich auf eine Stufe mit ihnen stellt, wertet er sie auf und gibt ihnen Selbstvertrauen zurück.

Sind geplante Emotionen weniger wert?

Die Rede ist natürlich ein von Anfang bis Ende durchgeplanter Auftritt. So übt Kennedy zuvor die entsprechenden Passagen mit dem Journalisten Robert H. Lochner im Büro Willy Brandts akribisch ein. Die Transkription der später historischen Passage ist bis heute auf dem originalen Notizzettel des Präsidenten, ausgestellt im Foyer des Bundeskanzleramtes, zu lesen: „Ish bin ein Bearleener“.

Trotz des starken Inszenierungscharakters, ist der Besuch Kennedys im Allgemeinen sowie sein Auftritt vor dem Schöneberger Rathaus im Speziellen zweifellos extrem emotionale Momente. Unglaubliche Menschenmassen begleiten den US-Präsidenten auf seiner Tour durch die Westhälfte Berlins: Rund eineinhalb Millionen Menschen säumen die Straßen der eingeschlossenen Stadt und umjubeln ihn. Zusätzlich wird das ganze Spektakel in Radio und Fernsehen in der Bundesrepublik und in den USA live übertragen.

Nach der Rede und dem Bad im Jubel der Menge geht Kennedys striktes Programm weiter. Er trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein, fährt weiter zur Freien Universität, hält dort eine weitere Rede vor Studierenden und Gästen, um dann ins US-Hauptquartier in der Zehlendorfer Clayallee zu fahren. Um 17:15 Uhr startet dann sein Flieger vom Flughafen Tegel. Der Besuch des US-Präsidenten dauert insgesamt nur knapp acht Stunden.

0 Kommentare